Bandonion

(ab 1870 auch <Bandoneon>), bezeichnet eine namensadaptierte <Konzertina> mit mehr als 44 wechseltönigen Tasten & doppelt belegter Tonanzahl.

Die Ersterwähnung der ‚Deutschen Konzertina‘ erfolgte um 1834 in Chemnitz/Sa. unter dem Namen „Accordion“, die hundertjährige Tastaturerweiterung über das Bandonion hinaus, ist ein Stufenwerk sächsischer Instrumentenbaumeister. Der Abschluss der grundlegenden konstruktiven Entwicklung des Instrumentes (Konzertina in der Klasse der Handzuginstrumente <Durchschlagsunterbrecher>) ist zeitlich auf die erste Hälfte des 19. Jhd. belegt. Ab etwa 1850 wurde die diatonisch wechseltönige zur chromatisch wechseltönigen Konzertina und um die Jahrehundertwende 1900, dann zur chromatisch gleichtönigen erweitert.

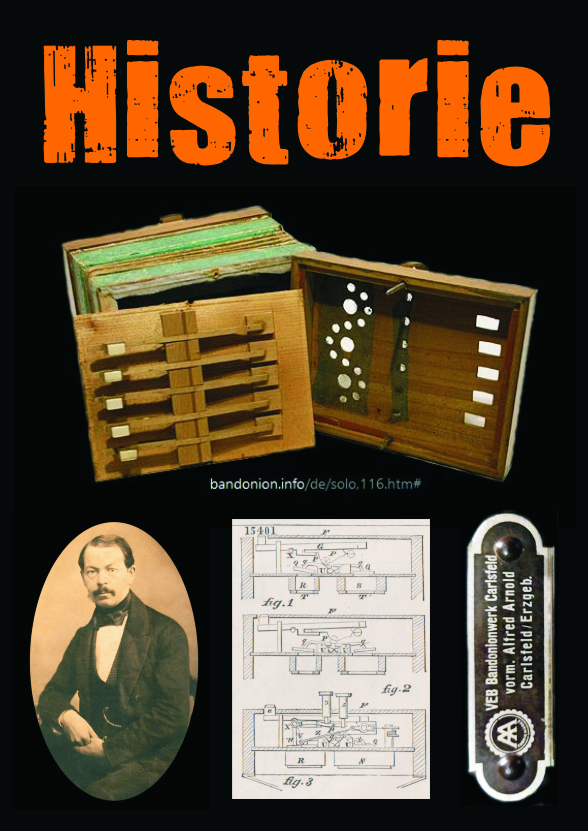

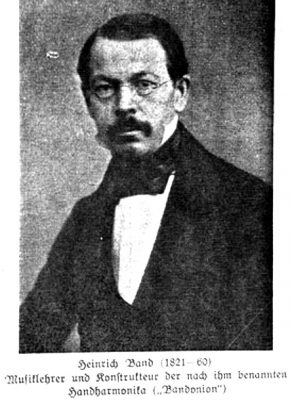

Ein Krefelder Instrumenten- & Musikalienhändler, setzte um 1857 auf die von ihm gehandelten ‚Concertinas‘ die Eigenmarke ‚Bandonion‘ (Branding), welche als Balgklappenschild vom Hersteller anzubringen war. Die in Sachsen gefertigten Instrumente wurden mit „Heinrich Band“ etikettiert und zudem als „Eigenfabrikation“ beworben.

<< Geschichtlicher Ablauf der Instrumentenentwicklung >>

[Heinrich Band] (* 4.4.1821 in Krefeld; † 2.12.1860) die Erfindung eines Instrumentes zuzumuten, ist, aufgrund seines konstruktiven Vermögens und seiner technologischen Möglichkeiten, irrelevant.

Die Etikettierung und „Namens-Annexion“ der „CONCERTINA“ ist faktisch statuiert. Zeichnungen, Scribble, Prototypen, Patente, Produktions-Anweisungen bzw. Investitionsnachweise sind nicht auffindbar. Die unternehmerische Vorteilsnahme ist insofern bemerkenswert, als dass noch heutige Lexika und Veröffentlichungen (Print und Online) Heinrich Band als Erfinder und „Konstrukteur“ des Bandonions ausweisen.

Die musikwissenschaftliche Darstellung der Entwicklung des Bandonions vernachlässigt zentrale instrumentenbauliche Realitäten. Technisch komplexe Prozesse wie Oktavlagenwechsel, Korpusmodifikation und winkelgerechtes Tastenlayout finden keine Berücksichtigung. Die geschichtliche Darstellung des Bandonions, insbesondere in musikwissenschaftlichen Arbeiten wie dem zu empfehlenden Buch [„H. Band – Bandoneon“] von Dr. Janine Krüger, weist erhebliche Inkonsistenzen auf. Es fehlt an einem technischen Verständnis für die instrumentenbaulichen Voraussetzungen der Entwicklung von der Deutschen Concertina zum Bandonion. Besonders problematisch ist Krügers These, Heinrich Band habe einen „entscheidenden Tastaturentwurf“ geschaffen – eine Behauptung, die weder quellenmäßig belegt noch technisch nachvollziehbar ist und damit als spekulativ gelten muss. Eine Neubewertung unter Einbeziehung instrumententechnologischer Expertise ist dringend geboten.

Die Zuschreibung des Bandonions als vermeintliche Erfindung Heinrich Bands konnte sich um die Mitte des 19. Jahrhunderts weitgehend unangefochten etablieren. Maßgeblich hierfür war weniger eine überprüfbare Quellengrundlage als vielmehr die unkritische Reproduktion dieser Angabe in einschlägigen Lexika und Fachzeitschriften. In einem wissenschaftlichen Umfeld, das stark von der Autoritätslogik gedruckter Quellen geprägt war, genügte deren bloße Präsenz in renommierten Publikationen, um als vermeintlicher Beleg zu fungieren. Die faktische Abwesenheit systematischer Quellenkritik führte dazu, dass sich die Zuschreibung im gelehrten Diskurs jener Zeit weitgehend unhinterfragt verfestigte – ein Befund, der bemerkenswerterweise bis in die Gegenwart fortwirkt und auch in aktuellen Darstellungen vielfach unkritisch übernommen wird.

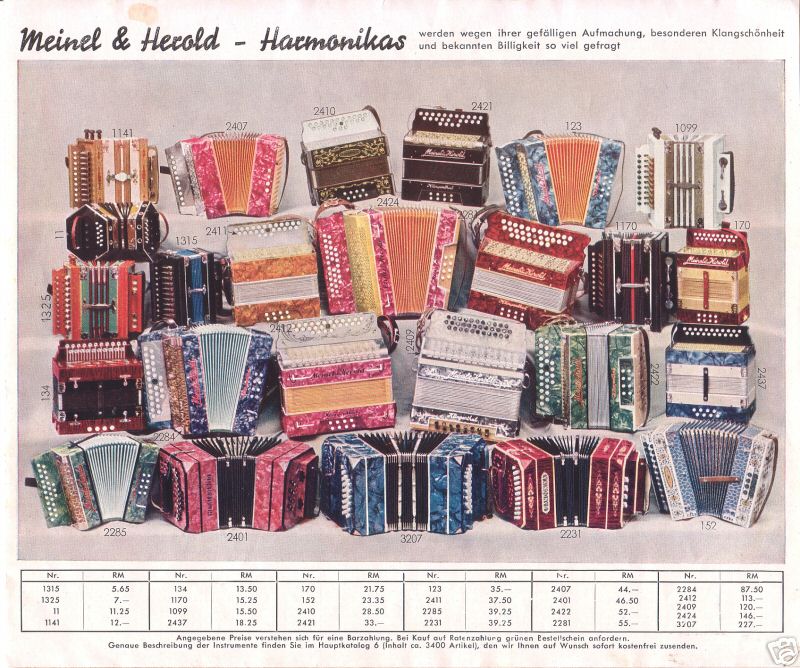

Aus kleinteiliger Hand- und Heimarbeit wurde es durch Arbeitsteilung und dem technologischen Fortschritt im Maschinenbau möglich, in den sächsischen Manufakturen im Anfang des letzten Jahrhunderts große Stückzahlen herzustellen. Der Vertrieb erfolgte durch eine Vielzahl von Händlern im gesamten deutschsprachigen Gebiet. Einerseits um an den Verkaufserfolgen im deutschen Rheinland in der Mitte des 19ten Jhd. zu partizipieren, andererseits in Co-Abhängigkeit der Fabrikanten zu den dominanten „großen Händlern“, wurde nach und nach der von Band und seinen Nachfahren marketingstrategisch geschickt eingeführte Instrumentenname <Bandonion> übernommen.

Die sächsischen Produzenten erzielten schon vor der Bandschen „Namens-Adaption“ erstaunliche Exportquoten ins europäische Ausland und nach Übersee. Dem [Leistungsbericht der Industrie des Königreichs Sachsen des Zeitraumes 1855 bis 1864″] (Seiten 72-76) sind wöchentliche Absatzquoten von Harmonikas (darunter Concertinas), allein aus dem sächsischen Waldheim, von „bis zu hundert Dutzend“ (1200 Stk.), vorrangig nach England und deren Kolonien“ zu entnehmen.

Absätze ins Rheinland sind marginalisiert nicht benannt. Die Legende aus „Crefeld in die Welt hinaus“ kann als romantische Verklärung auf dem Haufen der Geschichte entsorgt werden. Heinrich Band und Tango in Beziehung setzen, widerspricht jeglichen historischen Quellen. Die enormen Auswanderwellen im 19. Jahrhundert erzeugten die Diaspora der sächsischen Handzuginstrumente. Ein Stück Heimat reiste im Gepäck um die Welt, spielte in den Rocky Mountains, den Weiten der Pampas und Taiga die Lieder der Ausgebeuteten, die Haus und Hof aufgaben, um ihr Glück zu finden.

Doch den Höhepunkt der Exporterfolge nach Lateinamerika erreichen die „Arnoldschen“ Instrumente aus Carlsfed/Sa. zwischen 1910 bis 1939. Dort avancierte es zum <Bandoneón>, gab dem Tango seine Stimme und sicherte sich so sein „Überleben“. Das einst schrammelige ‘Quetschkastl‘, hat als ‚Bandoneón‘ die sinfonischen Orchester als Soloinstrument erobert. Mehr und mehr sind es Solistinnen {Bandoneonistas} mit der ersten Stimme. Dabei beruft es sich nicht auf seine Tradition als Volksmusikinstrument, vielmehr ist es Kunstobjekt geworden. Und dies in mehrfacher Hinsicht, zum einen, die enorme Herausforderung an die Spieler aufgrund der undidaktischen [Tonanordnung] und zum anderen, an die {Instrumentenbauer und Restauratoren}, welche die spezifische Klangdisposition und Tonansprache aufrechterhalten müssen.

¿Qué pasa? ¿Estarás de acuerdo?

In Argentinien ist man sehr bemüht, der Historie des „Santo Bandoneón“ auf den Grund zu gehen. Die Fakten tanzen mit den Mythen Tango. Deshalb fragen sie die Deutschen: „Was ist los, werdet Ihr Euch einig?“

<< Revision der musikwissenschaftlichen Deutungen >>

Tango & Diaspora

„Tango ohne Bandoneón zu spielen, ist wie ein Körper ohne Seele“.

Als instrumentaler Emigrant verlieh das Bandoneon in der “neuen Welt” dem Tango seinen typischen Klang und wurde erst dort zum “Bandoneón”. Die Entwicklung der Tonalität der Exportinstrumente fand dennoch in Sachsen statt. Dass sich das exotische Instrument wieder weltweiter Beliebtheit erfreut, liegt an der seit hundert Jahren anhaltenden stoischen Manier der Argentinier, konsequent einer bestimmten Klangdisposition den Vorzug zu geben.

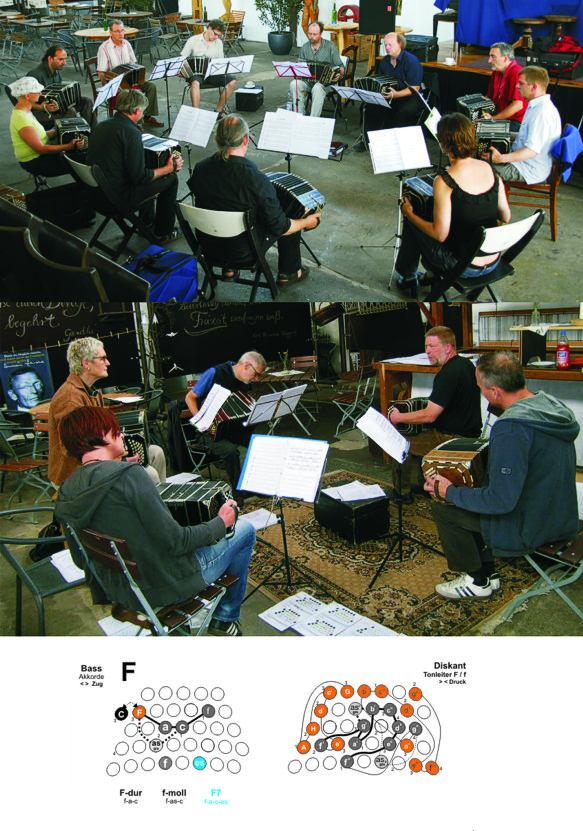

Die Wesensmerkmale des „142tönigen II/II chörigen Rheinischen Bandoneóns“ gegenüber anderen Harmonikas:

- ) der 2chörig oktavierte Ton im Diskant und Bass

- ) schwebefreie Stimmung

- ) Töne werden durch – zum Teil extreme – Balgführung moduliert, nuanciert, phrasiert

- ) Mensur lässt große Tonsprünge zu

- ) Kontrapunktische Spielweise möglich

- ) chromatische Harmonik/ Akkorde/ Polychorde

- ) Bassläufe durch Einzeltöne möglich

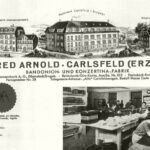

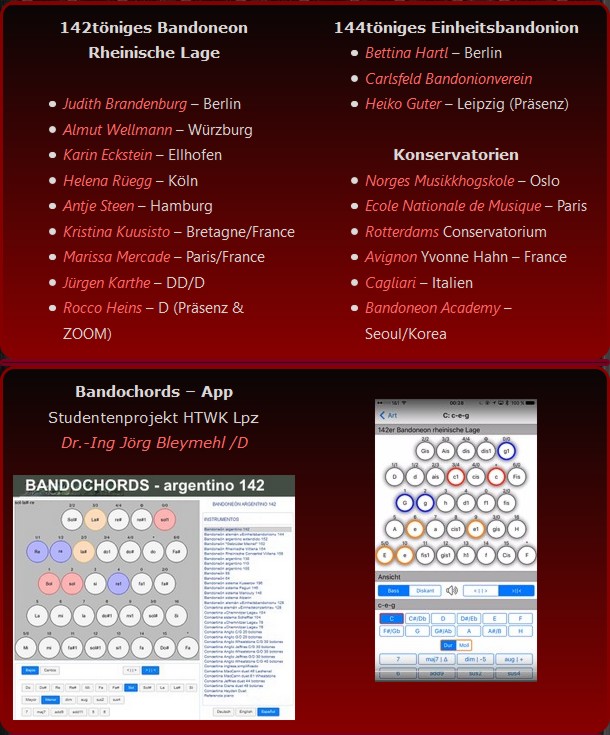

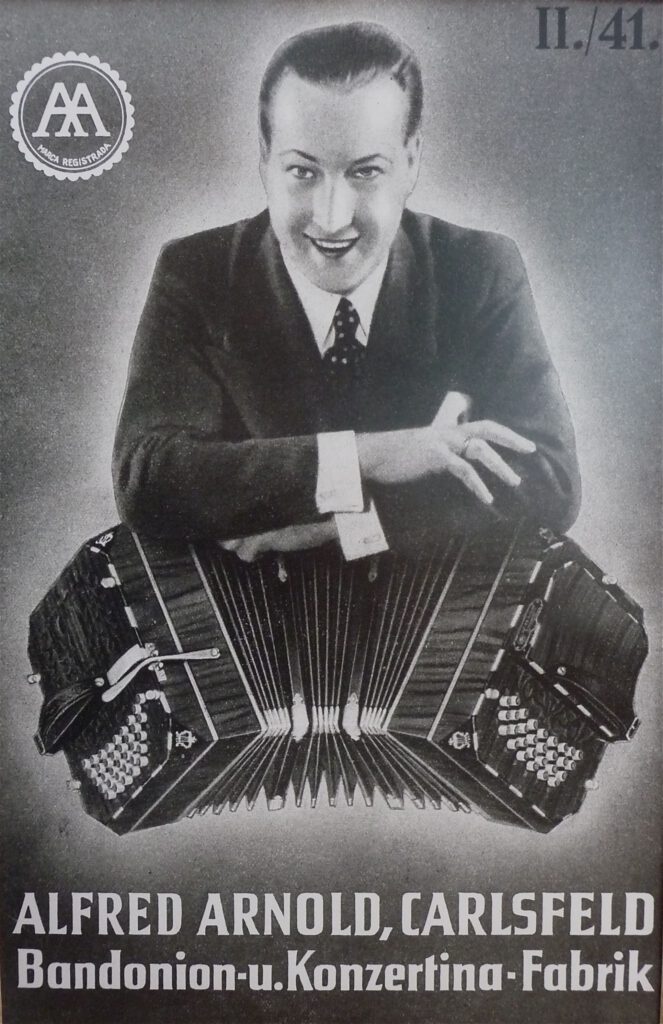

Besonders „heilig“ sind die Arnoldschen Instrumente aus Carlsfeld im Erzgebirge. Sowohl „ELA“ als auch „AA“ (Doble A) sind in ihren Exportausführungen sowohl konstruktiv als auch klanglich, von den in Deutschland verkauften und damals beliebten 144tönigen III/II chörigen „Einheitsbandonions“ zu unterscheiden.

Von Sydney, Taipeh, Seoul, Tokio, Peking nach Eurasisch Russland, Finnland, dem Baltikum, Polen, Schweden, Norwegen, Dänemark, Belgien, Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, über Portugal mit großem Sprung nach Nordamerika, bis zu guter Letzt der heutigen Heimat des Instrumentes am Rio de la Plata, spielt das Bandoneón TANGO. Verfolgt diesen Weg mit den Bandoneón-Spielerinnen auf der ganzen Welt >> {Bandoneonistas}. Zu bemerken gilt, dass die Spieler und Spielerinnen weltweit größtenteils auf Bandoneón-Re-Importen aus Argentinien musizieren. Was die Argentinier veranlasste einen Exportstopp zu verhängen, um den „Ausverkaufs“ ihres Nationalinstrumentes abzuwenden.

Von Sydney, Taipeh, Seoul, Tokio, Peking nach Eurasisch Russland, Finnland, dem Baltikum, Polen, Schweden, Norwegen, Dänemark, Belgien, Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, über Portugal mit großem Sprung nach Nordamerika, bis zu guter Letzt der heutigen Heimat des Instrumentes am Rio de la Plata, spielt das Bandoneón TANGO. Verfolgt diesen Weg mit den Bandoneón-Spielerinnen auf der ganzen Welt >> {Bandoneonistas}. Zu bemerken gilt, dass die Spieler und Spielerinnen weltweit größtenteils auf Bandoneón-Re-Importen aus Argentinien musizieren. Was die Argentinier veranlasste einen Exportstopp zu verhängen, um den „Ausverkaufs“ ihres Nationalinstrumentes abzuwenden.

<<mehr zum Tango & Bandoneón hier>>

Was ist aus dem Bandonion geworden?

Mit wenigen Ausnahmen wird das ‚Bandonion‘ noch außerhalb des Tangos gespielt. Die ganz große Herausforderung liegt in Bachschen Fugen und andere Klassik im Kontrapunkt zu spielen. Dafür sind die späteren gleichtönigen Bandonion-Systeme [Kusserow], [Pégury], [Manoury] u.a. wesentlich besser geeignet, fanden aber keine große Verbreitung. In Berlin gibt es noch um [Bernd Machus] ein kleines Ensemble, welches Chanson, Jazz & Tango auf den „Gleichtönigen“ spielt.

Für folkloristische Musik z.B. in Kaunas (Litauen) oder in Pomerode (Brasilien) und im Chamamé (Argentinien) ist der spielerische Anspruch nicht allzu hoch und kann noch Freude bereiten. In Deutschland gibt es nur eine Handvoll Spieler, welche das Bandonion für Liedbegleitung gebrauchen. Lieder von [Stephan Krawczyk], Klezmer von [Andreas Rohde] (Kusserow), Brachialromantik von [Jürgen B. Wolff] (Konzertina), Querbeetfolkpop von Frank Deutscher (142). Dann gibt es noch eine ganze Reihe Folk- & Tanzmusiker, ein paar dutzend Vereinsmusiker in Essen, Dresden, Halle, Coburg und nicht zu vergessen die Erzgebirgsfolkloristen, denn von dort kommt es schließlich her:

Frisch aufgespielt – Glück auf

Inhaltsverzeichnis

- Vom Accordion zum Bandoneón

- Konstruktion

- Ursprung

- Indizien – Fakten

- Heinrich Bands Coup

- Verbrauchertäuschung 1880

- Handzuginstrumente als Spiegel deutscher Auswanderungsgeschichte

- Tacheles

- Webseiteninhalt

- über den Autor

1. Accordion >> Concertina >> Bandonion >> Bandoneón

Das Bandonion*neón ist eine wechsel- und gleichtönige „Konzertina“ in der Klasse der Handzuginstrumente im Instrumentenstamm der Harmonikas (Aerophone mit durchschlagender Metallzunge). Die Ahnentafel zeigt das Bandonion als Sonderfall in der Gattung der Konzertina, auf einer Ebene mit der Deutschen und Englischen Konzertina.

Carl Friedrich Uhligs Erstname lautete „Accordion neuer (Bau) Art“. Davon ließen er und auch Heinrich Band bis 1857 nicht ab. Gemeint war das <Accordieren> (aus frz., in einklang, übereinstimmung bringen), dass wenn Grundton/Terz/Quintton zur selben Zeit drückt werden, ein Akkord erklingt. Die Verwendung des Begriffs „Accordion“ muss also unbedingt im Kontext betrachtet werden, da wir heute unter „Akkordeon“ ein anderes Instrument verstehen. Doch das fällt Lexika und der Musikwissenschaft bisweilen recht schwer.

Der Name Concertina kommt von den Engländern, die die sächsischen „Accordions“ schon 1840 erwähnen und gedruckt mindestens ab 1846 als „German Concertina“ bezeichnen. Die Namens-Adaption der ‚Concertina‘ zur Bandschen Eigenmarke „Bandonion“ geschah sukzessive ab 1857. Ab etwa 1870 fand, gleichsam der Metamorphose vom <Accordion> zum <Akkordeon>, die neue Schreibweise „Bandoneon“ zunehmend im Export des 19ten Jhd. Anwendung. Das „Akut“ über dem zweiten „O“ bekam es im Exil Lateinamerikas obenauf. Die „eon“-Endung verdrängte Ende des 20ten Jhd. durch die Tango-Renaissance weltweit fast ausnahmslos die „ion“-Endung. Beide Schreibweisen sind gültig, welche wann bevorzugt wird, dazu später. Das absonderliche „Bandonium“ stand auch mal im Duden, wurde aber wieder entnommen. In Anlehnung an der Endung des Harmoniums taucht das Wort in der französischen Übersetzung Bands „Practischen Selbstlehrer“ auf und war evtl. für den französichen Markt als Eigenmarke gedacht.

Der Name Concertina kommt von den Engländern, die die sächsischen „Accordions“ schon 1840 erwähnen und gedruckt mindestens ab 1846 als „German Concertina“ bezeichnen. Die Namens-Adaption der ‚Concertina‘ zur Bandschen Eigenmarke „Bandonion“ geschah sukzessive ab 1857. Ab etwa 1870 fand, gleichsam der Metamorphose vom <Accordion> zum <Akkordeon>, die neue Schreibweise „Bandoneon“ zunehmend im Export des 19ten Jhd. Anwendung. Das „Akut“ über dem zweiten „O“ bekam es im Exil Lateinamerikas obenauf. Die „eon“-Endung verdrängte Ende des 20ten Jhd. durch die Tango-Renaissance weltweit fast ausnahmslos die „ion“-Endung. Beide Schreibweisen sind gültig, welche wann bevorzugt wird, dazu später. Das absonderliche „Bandonium“ stand auch mal im Duden, wurde aber wieder entnommen. In Anlehnung an der Endung des Harmoniums taucht das Wort in der französischen Übersetzung Bands „Practischen Selbstlehrer“ auf und war evtl. für den französichen Markt als Eigenmarke gedacht.

Bemerkenswert ist der Lerneffekt, der parallel mit der embryonalen Entwicklung bis zum Erwachsenwerden der eben genannten wechseltönigen Instrumente einhergeht. Egal ob Concertina oder Bandonion, der Eleve beginnt mit den Tasten 1-2-3 (li & re, auf Zudruck G-Dur, auf Zug D7) der Urtastenanlage von Buschmann/Thüringen. Über den Tasten eingestanzte Zahlen hatte sich Uhlig/Chemnitz ausgedacht, um Anfängern das Notenlernen zu ersparen. Und in der Reihenfolge wie sich die Tastaturanlage bis zum Vollausbau entwickelte, muss der Schüler die Position der Töne erlernen, das ist die Crux des Instrumentes – Fluch & Segen gleichermaßen. Und wer im Tango von den Meistern unterrichtet werdet möchte, hat vor der ersten Etüde jeden Ton ohne Tabulatur zu benennen und tastsicher zu beherrschen.

Die Erweiterung der Tastaturanlage der ‚Concertina‘ forderten vor allem die versierten Spieler und wurde direkt oder über die Händler an die Instrumentenbauer herangetragen. Band kann hier als Bote der Bittstellung betrachtet werden. Die konstruktive Vervollkommnung und die unabdingbare Tonumfangerweiterung fand stetig in einem Zeitraum von über hundert Jahren statt – von 10 bis zu 80 Tasten – von ein-, auf zwei- & mehrreihiger Anordnung. Auch der immer weitere Ausbau, insbesondere der „rheinischen“ Tastatur zum 142tönigen Bandonion, vollzog sich in den sächsischen Manufakturen und nicht in Krefelds „Wunderwerkstatt“.

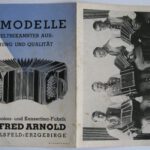

Vielleicht „genervt“, vom Handelsgebahren der findigen preisbewussten Kaufleute und Händler, übergibt 1864 Zimmermann in Carlsfeld/Sachsen seinem Werkmeister Ernst L. Arnold (Marke „A“ – ab 1925 „ELA“) die gesamte Produktion und wandert in die „Staaten“ aus. Damit begründet sich die „Arnoldsche Dynastie“. Aufgrund der enormen Nachfrage und Beliebtheit errichten seine Söhne ab 1911 noch eine parallele Produktionsstätte, ebenfalls in Carlsfeld. Dort entsteht, als höchster Fertigungsstatus je gebauter Bandonions, das legendäre „Doble A“ (Marke „AA“ ab 1929) und erlangte Weltruhm bis zum heutigen Tag.

Mit der Einstellung der staatlichen Produktion 1964 (ELA) in Sachsen bzw. 1971 in Hessen (Arno Arnold) verlor das Instrument seine Bedeutung. Es hatten sich sowohl die Piano- als auch die Knopfakkordeons gegenüber der „verqueren“ Tastatur des Bandonions durchgesetzt. Einzig [Gerhard Birnstock] (Enkel von Ernst Birnstock) hielt in Crimmitschau/Sa. die Stellung und baute und reparierte noch bis zur „Wende“ (dt. Wiedervereinigung) Konzertinas und Bandonions z.T. aus Lagerbeständen. Der heutige Bestand an Altinstrumenten aus Sachsen hat sich über Jahrzehnte weltweit verteilt.

Neue Bandoneons werden wieder hauptsächlich in {Sachsen} produziert (je nach Auftragslage, etwa 100 Stück jährlich) aber auch kleine Serien in Argentinien, Belgien, der Schweiz und Italien. Die Stimmplatten für den Bandoneonbau weltweit kommen überwiegend aus der Tschechischen Manufaktur [„Harmonikas„] und werden unter Einsatz moderner CNC-Technik hergestellt.

2. Konstruktion/Aufbau

Der prinzipelle Aufbau von Uhlig/Chemnitz aus dem Jahr 1834 ist bis heute erhalten geblieben. Natürlich haben sich Details über die Jahrzehnte weiterentwickelt und bilden die technologischen Möglichkeiten ab. Und dennoch gleicht der überwiegende Teil der Baugruppen wie Gehäuse, Stimmkanzellen, Hebelwerk, Federn, Lederventile, Papierbalg, Tasten u.a. etwa dem Konstruktionsstandard von 1850.

Das Bandonion weist eine Reihe einzigartiger Merkmale auf, die es sowohl spieltechnisch als auch konstruktiv klar von anderen Harmonik-Instrumenten abgrenzen und ist gekennzeichnet durch eine doppelte Tastenbelegung: Jeder Ton erscheint zweimal, je einmal auf Zug und Druck, jedoch an unterschiedlichen Positionen auf der Tastatur. Es handelt sich also nicht um ein einfach skaliertes System, sondern um ein in zwei Richtungen vollständig disjunkt aufgebautes Klangraster. Daraus ergibt sich ein komplexes Spielprinzip, das einer eigenständigen, beidhändigen Griffsystematik bedarf. Dennoch existieren (je nach Tonumfang) etwa 20 gleichtönige Tasten, die auf Zug und Druck denselben Ton liefern und vorrangig zur Erleichterung musikalischer Übergänge und zur Reduktion technischer Sprünge eingesetzt werden.

Der Tonumfang eines vollständig ausgebauten Bandonions beträgt etwa 5½ Oktaven. Dabei sind Töne der kleinen und eingestrichenen Oktave teils sowohl auf der Bass- als auch auf der Diskantseite vorhanden – ein Umstand, der eine mehrfache Verfügbarkeit zentraler Töne innerhalb des Instruments zur Folge hat. Diese doppelte (bzw. redundante) Anordnung bestimmter Tonlagen ist nicht bloß ein akustisches Nebenprodukt, sondern Ausdruck einer spielerisch begründeten Klangarchitektur, die improvisatorische und harmonische Flexibilität ermöglichen soll.

3. Ursprung – Rheinland oder Sachsen?

Der Ursprung des Bandonions liegt in Sachsen zwischen Chemnitz und Carlsfeld. Es gibt nicht den „einen“ Erfinder, das Bandonion ist ein Stufenwerk von Instrumentenbauern wie Buschmann, Demian, Uhlig, Lange, Zimmermann, Reichel, Seifert, Bäßler, ELA, Stark, Zademack, AA, Pegury und vielen ungenannten Instrumentenmachern & Konstrukteuren.

Die Grundidee liegt bei Buschmann und Uhlig gleichermaßen. Antrieb der Fortentwicklung des Instrumentes war und ist bis zum heutigen Tag, den Interventionen und Anforderungen der Musiker nachzukommen. Die „erfinderischen“ Leistungen als auch die immerwährende Investition in die Produktion und Verbesserung von Bandonions fanden in Sachsen statt.

Nicht zu unterschätzen sind die heimischen Zulieferer für Hölzer, Beschläge, Papiere, Leder, Leime, usw. Das klingende Herz und als „ultima ratio“ der Klangwirkung des Bandoneóns gelten die Stimmplatten der {Geraer Firma DIX}. Als sächsische regionale Besonderheit müssen die „Intarsienschneider“ [Intarsiatoren] genannt werden. Hier auf der Seite wird demnächst ein Porträt über die „Elstermuschel“ erscheinen. Gerade wird ein neues Museum im vogtländischen Adorf für die „Perlmutter“ eingerichtet. Unter dem Begriff „Nacarado“ ist die Ausführung und Ästhetik der Einlegearbeiten ein besonderes Qualitätsmerkmal des sächsischen Instrumentenbaus.

Nicht zu unterschätzen sind die heimischen Zulieferer für Hölzer, Beschläge, Papiere, Leder, Leime, usw. Das klingende Herz und als „ultima ratio“ der Klangwirkung des Bandoneóns gelten die Stimmplatten der {Geraer Firma DIX}. Als sächsische regionale Besonderheit müssen die „Intarsienschneider“ [Intarsiatoren] genannt werden. Hier auf der Seite wird demnächst ein Porträt über die „Elstermuschel“ erscheinen. Gerade wird ein neues Museum im vogtländischen Adorf für die „Perlmutter“ eingerichtet. Unter dem Begriff „Nacarado“ ist die Ausführung und Ästhetik der Einlegearbeiten ein besonderes Qualitätsmerkmal des sächsischen Instrumentenbaus.

Made in Saxonia

Bertelsmann Lexikon 2003: „Bandoneon, eine Konzertina mit mehr als 88 Tönen, die der Krefelder Händler H. Band (*1821, †1860) seit etwa 1845 herstellen ließ.“

Obwohl dieser Lexika-Eintrag von 2003 den historischen Ereignissen schon recht nahe kommt, ist er bemerkenswert sachlich. Deshalb bin ich fest davon überzeugt – die konstruktive Entwicklung des Instrumentes hat ohne Band stattgefunden. Es klingt gönnerhaft herablassend: „Band ließ herstellen“. Es ist nachweislich konträr, für Band und seine Nachfahren bauten sächsische Instrumentenhersteller, auf „Kundenwunsch“ extra aufwendige Ausführungen, was im Export zu allen Zeiten eingefordert wurde und wird.

„Made in Saxonia“ war vorreitend für die Etablierung der Marke „Made in Germany“. Ein Auslöser für diese Entwicklung waren unter anderem Waren aus Chemnitz auf der Weltausstellung London 1862; diese brachen erstmals die britische Dominanz im Maschinenbau. Beispielsweise bezeichnete das berühmte Jurymitglied Sir Joseph Whitworth die Maschinen von Johann von Zimmermann erstmals als „very good indeed“ („tatsächlich sehr gut“).

<<Die Genealogie und zeitlicher Geschichtsverlauf hier>>

4. Indizien Fakten Ansichten

Weltausstellungen & Gewerbeschauen

Der Carlsfelder C.F. Zimmermann zeigt auf der ersten [Weltausstellung 1851 in London] seine neue erweiterte <chromatische Harmonika> mit zuschaltbarem Oktavregister unter dem Namen <Concertina>. Alle renomierten Instrumentenmacher aus Sachsen sind auf der [ersten deutschen Gewerbeausstellung 1854 in München] vertreten. Heinrich Band ist in den Teilnehmerlisten nicht zu finden!

Prospekte – Anzeigen – Tutoren

Im ersten Bild sehen wir „Carl Friedrich Uhlig“ (undatiert) und seine „Lebenswerke“. Oben links – ist die Diskantseite einer vierreihigen 88tönigen „Chemnitzer Concertina“ (bei Uhlig Accordion, in England ab 1846 „Concertina“) abgebildet. Es beliebt jedem selbst, Uhlig als Plagiator oder Konstrukteur des Bandonions zu bezeichnen, da hier eindeutig die horizontale Erweiterung der Tastatur vorgenommen wurde. Dazu musste komplex in die Gesamtkonstruktion eingegriffen werden, neue Stimmplatten kreiert, die Gelenktasten eingeführt und neue Tastensymbole erdacht werden. Der Unterschied zum gleichtastigen Bandonion ist die „Umstimmung“ der doppelten Fis-Taste zu Gis. Reichel geht den Schritt zum 100tönigen Accordion und Zimmermann zu seiner 108tönigen Concertina. Beide, Reichel und Zimmermann, haben bei Uhlig Instrumentenbau gelernt.

5. Heinrich Bands Coup

KI oder die Krefelder Legende (Artikel z.T. KI generiert)

Amüsante Unterhaltung mit der KI – ChatGPT:

[Der komplette HK_ChatGPT 2025 hier]

Was wissen wir wirklich über Bands Rolle?

- Nachweislich hat Heinrich Band ab ca. 1843 Konzertinas verkauft und ab 1857 den Begriff „Bandonion“ eingeführt – zunächst für in Sachsen gefertigte Instrumente.

- In seinen erhaltenen Katalogen oder Anzeigen ist keine Beschreibung einer eigenen Tastenanordnung dokumentiert.

- Die heute als „rheinisches System“ bekannte 142-tönige Anordnung wurde erst um 1910 nachweislich verwendet, vermutlich von Ernst Louis Arnold (ELA) in Carlsfeld entwickelt – lange nach Bands Tod (1860).

- Auch die Begriffe „rheinisches System“ und „chromatisches Bandonion“ tauchen erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Katalogen und Werbematerialien auf.

Woher stammt also der Irrtum?

Der Irrtum hat sich über Jahrzehnte durch populärwissenschaftliche Literatur und unkritische Wiederholungen eingeschlichen. Viele Autoren haben aus der Tatsache, dass Band dem Instrument seinen Namen gab, fälschlich abgeleitet, er hätte auch maßgebliche technische Entwicklungen beeinflusst.

Statuierung:

- Heinrich Band hat weder das Instrument erfunden noch ein neues Tastensystem entwickelt.

- Sein Beitrag bestand im Handel, der Namensgebung „Bandonion“ und der Popularisierung einer bestimmten Bauweise im Rheinland.

- Die Annahme, er habe das „rheinische System“ geschaffen, ist eine historisch nicht belegte Legende.

Die Geschichte des Bandonions ist eng mit dem Namen Heinrich Band (1821–1860) verbunden. In zahlreichen Nachschlagewerken und populären Darstellungen wird Band als Erfinder des Instruments genannt. Eine eingehende Analyse der Quellenlage legt jedoch nahe, dass diese Zuschreibung auf Missverständnissen und unkritischer Weitergabe basiert. Vielmehr lässt sich zeigen, dass Band weder an der konstruktiven Entwicklung der Konzertina beteiligt war noch eigenständige technische Innovationen hervorbrachte. Sein „Coup“ bestand vielmehr in der erfolgreichen Einführung des Markennamens „Bandonion“, der sich bald im gesamten deutschen Sprachraum etablierte.

Heinrich Band führte in seiner Krefelder Musikalienhandlung ein Vollsortiment, wie es im 19. Jahrhundert üblich war. Seit 1843 gehörte dazu auch die sächsische Einzelton-„Concertina“, ein von C.F. Uhlig entwickeltes Instrument ohne gekoppelte Akkorde. Als Lieferanten Bands kommen insbesondere drei sächsische Hersteller in Frage:

Carl Friedrich Uhlig (Chemnitz), der 1834 das Einzeltoninstrument „Accordion neuer Bauart“ einführte und in England um 1840 die Bezeichnung „German Concertina“ erwarb;

Carl Friedrich Zimmermann (Carlsfeld), der ab 1847 ebenfalls Concertinas fertigte;

Christian Friedrich Reichel (Chemnitz/Waldheim), der 1850 seine eigene Werkstatt eröffnete. Reichel war Uhligs Stiefsohn, erlernte das Handwerk bei diesem und machte sich mit 39 Jahren selbstständig.

Nach der Firmengründung von Reichel, publizierte Heinrich Band im Dezember 1850 eine Anzeige, in der er seine „durch eine neue Erfindung vervollkommneten Accordien“ anpries. Die Anzeige richtete sich „an die Accordionfreunde“ und beschrieb vier-, sechseckige und runde Formen. Diese korrespondieren exakt mit jenen Instrumenten, die Reichel zu dieser Zeit herstellte. Wesentlich ist hier: Band beansprucht nicht ausdrücklich die Urheberschaft dieser „Erfindung“, sondern stellt lediglich fest, dass durch eine neue Erfindung seine Instrumente verbessert worden seien. Daraus ergibt sich, dass Band sich lediglich auf die Neuerungen seines Lieferanten bezog – mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Reichel. Originalquelle: Anzeige Bands Dez. 1850 (zitiert im Ursprungstext).

Nach der Firmengründung von Reichel, publizierte Heinrich Band im Dezember 1850 eine Anzeige, in der er seine „durch eine neue Erfindung vervollkommneten Accordien“ anpries. Die Anzeige richtete sich „an die Accordionfreunde“ und beschrieb vier-, sechseckige und runde Formen. Diese korrespondieren exakt mit jenen Instrumenten, die Reichel zu dieser Zeit herstellte. Wesentlich ist hier: Band beansprucht nicht ausdrücklich die Urheberschaft dieser „Erfindung“, sondern stellt lediglich fest, dass durch eine neue Erfindung seine Instrumente verbessert worden seien. Daraus ergibt sich, dass Band sich lediglich auf die Neuerungen seines Lieferanten bezog – mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Reichel. Originalquelle: Anzeige Bands Dez. 1850 (zitiert im Ursprungstext).

Im Vorwort zur zweiten Auflage der „Practischen Schule“ findet sich die Formulierung: „Seit jener Zeit ließ sich derselbe [Uhlig, Zimmermann oder Band?] es sich angelegen sein, die Accordien durch eine practischere Tonlage und in verschiedenen anderen Beziehungen zu vervollkommnen.“

Diese Passage wurde von Autorinnen wie Dr. Marianne Krüger (DDR, 1980er Jahre) als Beleg für Bands angebliche Rolle als Entwickler der Bandonion-Tastatur interpretiert. Doch die Aussage ist sprachlich mehrdeutig: Das Pronomen „derselbe“ ist indifferent und kann sich sowohl auf Band, Uhlig als auch auf Zimmermann beziehen, was die Grundlage der Deutung ins Wanken bringt. Daher ist diese Quelle nicht geeignet, um Bands Mitwirkung an der technischen Evolution des Instruments zu belegen. Diese taucht wiederholt in späteren Tutoren auf. So z. B. 1861 bei Johann Band in Köln.

Quelle: Practische Schule, 2. Aufl. 1850, Vorwort. Sekundär: Krüger, M.: Zur Geschichte des Bandonions (unveröffentlichte Archivquellen, DDR)

Bereits 1855 bewarb C.F. Reichel/Waldheim ein 100-töniges „Accordion“, das dem 100tönigen Bandonion entspricht. Reichel präsentierte seine Instrumente auf Gewerbeschauen in London und München, ohne dass es zu rechtlichen Einwänden seitens Band kam. Daraus lässt sich schließen, dass Band keine Schutzrechte auf technische Innovationen beanspruchte oder gar besaß.

Quellen: Anzeige Reichels, 1855 (z. B. Musikinstrumentenarchiv Markneukirchen), Gewerbeausstellungskataloge, London & München

Die entscheidende Leistung Bands liegt nicht in der Konstruktion, sondern in der Marktstrategie. In einer Zeit, in der der Begriff „Accordion“ inflationär gebraucht wurde, setzte Band ab 1857 den Begriff „Bandonion“ durch – abgeleitet von seinem eigenen Namen. Während andere Hersteller wie Uhlig („German Concertina“, 1846) oder Zimmermann („Concertina“, 1851) bereits Klassenbegriffe etablierten, gelang Band die Namens-Okkupation mit ungewöhnlicher Durchsetzungskraft.

In England ließ Band den Begriff nach eigenen Angaben patentieren („Patent-Bandonion“, 1857?). Die erfolgreiche Etablierung des Begriffs machte die Bandsche Familiendynastie im deutschen Rheinland zu zentralen Akteuren im Vertrieb des Instruments. Quelle: Hinweis auf englisches Markenregister (1857); Sekundär: Krüger; Historische Handelsanzeigen.

Die Bezeichnung Band als Erfinder des Bandonions beruht auf einer historischen Fehlinterpretation. Weder technische Entwicklungen noch Instrumentenbau lassen sich ihm zurechnen. Seine Rolle bestand darin, die Produkte anderer – insbesondere Reichels – erfolgreich zu vertreiben und durch eine clevere Wortmarkenstrategie dauerhaft im kollektiven Gedächtnis zu verankern.

Literaturverzeichnis

Krüger, Marianne: Zur Geschichte des Bandonions (manuskriptiert, Archivunterlagen, DDR 1980er).

Kahlert, Helmut et al.: Lexikon des Musikinstrumentenbaus. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik.

Practische Schule für Bandonion. 2. Auflage, Krefeld, 1850.

Anzeigen von Heinrich Band (1850) und C.F. Reichel (1855), digitalisiert in der Deutschen Digitalen Bibliothek.

Musikinstrumentenmuseum Markneukirchen, Berlin: Sammlung sächsischer Concertinas und Bandonions.

Kataloge der Weltausstellungen in London (1851) und München (1854/58).

6. Verbrauchertäuschung 1880/1980

Bands Witwe und ein Zigarrenhändler namens Dupont übernahmen wenige Tage nach Heinrich Bands Ableben vorerst die Geschäfte, wobei 2/3 der Einnahmen lt. Vertrag Herrn Dupont zustanden. In Katalogen oder in Anzeigen wird keine „Abgrenzung“ zwischen den Instrumenten geäußert, sondern ein und dasselbe Instrument: „Das BANDONION auch Concertina oder Accordion genannt“. Doch ’schneiden‘ sie dann bis zur Geschäftsaufgabe auf und behaupten „aus e i g e n e r Fabrikation“. Bands Sohn „Alfred der Etikettierer“ labelte ab 1882 die sächsischen Export-Instrumente mit seinem Namen und gab sich weiterhin als Fabrikant aus.

Die Musikwissenschaftlerin Frau Dr. Krüger ist der Meinung, das war so üblich und braucht Band und seinen Nachfahren nicht angelastet werden. Doch genau aus diesem Grund wurde 1891 das [Madrider Abkommen über die Unterdrückung falscher Herkunftsangaben auf Waren] vereinbart. Diese Machenschaft wird bis heute umgangen mit der freundlichen Aufschrift: „hergestellt für“.

Leider gibt es keine Aufzeichnungen oder Verträge zwischen Instrumentenfabrikanten und den Bands, aus denen die Handelsmodi, Einkaufspreise, Vertrags- & Verschwiegenheitspflichten mit den „Ostdeutschen Herstellern“ zu entnehmen wären.

[„Die Erfolgsgeschichte des Versandhauses Quelle steht exemplarisch für die wirtschaftliche Verflechtung zwischen westdeutschen Unternehmen und dem Billiglohnland DDR. Eine Kooperation, von der die westdeutschen Kunden nichts ahnten und dessen Ausmaß sich auch die ostdeutschen Angestellten in den volkseigenen Betrieben und Kombinaten nicht vorstellen konnten.“] Oh, sorry anderes Thema: [www.mdr.de/geschichte/west-und-ost-ddr-produkte]

7. Handzuginstrumente als Spiegel deutscher Auswanderungsgeschichte im 19. Jahrhundert

(Artikel z.T. Ki generiert)

1. Einleitung

Handzuginstrumente – insbesondere Concertinas und Bandonions – sind mehr als nur volkstümliche Musikinstrumente. Sie verkörpern nicht nur ein Stück musikalischer Tradition, sondern spiegeln auf eindrucksvolle Weise die sozioökonomischen und politischen Umbrüche der deutschen Auswanderungsjahre Mitte des 19. Jahrhunderts wider. In ihnen verdichten sich Geschichten von Ausbeutung, Migration, kultureller Identität und Klassenkampf.

2. Heimarbeit und Ausbeutung in Schlesien und Sachsen

Die Regionen Schlesien und Sachsen waren im 19. Jahrhundert Zentren der Textil- und Instrumentenproduktion in Heimarbeit. Gerade die Produktion von Harmonikas und Concertinas war auf schlecht bezahlte Heimarbeiter angewiesen, oft Frauen und Kinder. Diese arbeiteten unter prekären Bedingungen, während große Händler wie Heinrich Band aus dem Westen Deutschlands von ihren Produkten profitierten.

Diese Form der frühkapitalistischen Ausbeutung war Ausdruck eines sich zunehmend zentralisierenden und asymmetrischen Wirtschaftssystems. Die Produzenten standen unter massivem Preisdruck, während die Händler sich durch ihre Marktmacht erhebliche Margen sicherten.

3. Heinrich Band und die Konstruktion eines Markeninstruments

Der Krefelder Musikalienhändler Heinrich Band war nicht der Erfinder des Instruments, das heute als Bandonion bekannt ist, wohl aber derjenige, der es unter diesem Namen gezielt vermarktete. Die erste belegbare Namensverwendung durch Band stammt aus einer Anzeige von 1857. Dabei übernahm er wesentliche strukturelle Merkmale der sächsischen Konzertina – ohne erkennbare technische Neuerungen – und deklarierte diese als neue Erfindung. Der Begriff „Bandonion“ diente weniger der technischen Differenzierung als vielmehr der strategischen Markenbildung. Diese Namens-Okkupation war ein typisches Beispiel für das Vorgehen kapitalstarker Händler, die sich durch rhetorische und wirtschaftliche Mittel geistiges Eigentum kleiner Produzenten aneigneten. Die Idee eines „Alleinstellungsmerkmals“ bezog sich primär auf den rheinischen Markt und war dort zunächst erfolgreich. Die Vorstellung, Band habe das Bandonion „in die Welt getragen“, ist rückblickend kritisch zu bewerten – insbesondere da das Instrument erst 40 Jahre nach Bands Tod in Argentinien populär wurde.

4. Sträflingsarbeit und Preisstrukturen – Der Fall C.F. Reichel

Besonders prekär war die Produktionsweise beim Harmonikabauer C.F. Reichel in Waldheim, einem der führenden Hersteller in Sachsen. Dort kam neben Heimarbeit auch Zwangsarbeit von Gefangenen zum Einsatz, wodurch sich die Produktionskosten weiter senken ließen. Diese Instrumente könnten mit hoher Wahrscheinlichkeit Teil des Portfolios gewesen sein, welches die Bands in ihrem internationalen Filialnetz (u.a. Köln, Mainz, London, New York) vertrieben. Die extreme Differenz zwischen Produktions- und Verkaufspreis offenbarte eine massive asymmetrische Machtverteilung zwischen Produzenten und Händlern.

5. Das „Weberlied“ als poetische Sozialkritik – strukturelle Parallelen

Heinrich Heines „Weberlied“ (1844) thematisiert den Aufstand schlesischer Weber und wurde zur literarischen Ikone gegen Ausbeutung und Kapitalmacht. Die dort beschriebene Verzweiflung der Produzenten, ihr Aufbegehren gegen Preisdrückerei, ihre verlorene Ehre und wirtschaftliche Not lassen sich direkt auf die Situation der Instrumentenbauer übertragen. Die Händlerelite – darunter auch Familien wie Band – profitierte systematisch von der Not anderer, ohne deren Bedingungen zu verbessern. Dies ist ein Beispiel für die frühindustrielle Externalisierung von Verantwortung, die Heine literarisch anklagte.

6. Musikalische Praxis in der Heimat und im Exil – Volksinstrumente zwischen Alltag, Identität und sozialem Raum

Trotz harter Arbeitsbedingungen war das Musizieren mit Handzuginstrumenten für viele Arbeiter und Kleinbürger ein wichtiger Bestandteil des Alltags. Das Bandonion war dabei besonders beliebt, weil es:

durch die Uhligsche Zahlennotation leicht zu erlernen war,

preiswert in der Anschaffung (gegenüber anderen Saloninstrumenten),

und mobil – also auch für Migrant:innen geeignet, die ihre Heimat musikalisch bewahren wollten.

In den aufstrebenden Industriestädten Sachsens – etwa Leipzig 63, Chemnitz 40, Dresden 26 – bildeten sich bereits im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts zahlreiche Concertina- und Bandonionvereine. Diese Vereine dienten nicht nur dem Musizieren, sondern waren auch soziale Orte politischer Debatte: über Gewerkschaftsrechte, Arbeitsbedingungen oder Reformideen im Geiste der 1848er-Revolution. Auch im Rheinland, besonders im industriellen Westen, war das Bandonion tief in der Arbeiterkultur verankert. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache (Anzahl der Bandonionvereine):

Duisburg über 50; Dortmund rund 30; Essen 13; Obertshausen 6; Düsseldorf 3; Köln: 2; Krefeld 1

Diese starke Vereinsstruktur widerlegt die oft gezeichnete Vorstellung, das Instrument sei ein rein „ostdeutsches Phänomen“. Umso auffälliger ist der Ausnahmefall Krefeld: Ausgerechnet dort, wo Heinrich Band das Bandonion benannte und vermarktete, wurde erst 1923 ein erster Bandonion- und Concertinaclub gegründet – und damit später als in fast allen vergleichbaren Städten.

Vor diesem Hintergrund erscheint auch der Buchtitel von Dr. Gabriele Krüger – „Aus dem niederrheinischen Krefeld in die Welt“ – paradox. Denn ausgerechnet in Krefeld selbst blieb das Bandonion über Jahrzehnte gesellschaftlich marginalisiert. Die Darstellung in dieser Publikation scheint eher salonromantische Rückprojektion bürgerlicher Kulturgeschichte zu sein, als eine kritische Auseinandersetzung mit den sozialen Widersprüchen der damaligen Zeit.

Ein differenzierteres Bild vermittelt die Arbeit von Dr. Karl-Georg Schroll (Bandonionvereine, Blattfuchsverlag), der die Vielzahl von Clubs im industriellen Westen detailliert dokumentiert und in einen breiteren sozialgeschichtlichen Kontext einordnet.

Die Realität der 1848er Revolutionsjahre im Rheinland war eine andere: politische Aufstände, niedergeschlagene Arbeiterproteste, ökonomische Entwurzelung – all dies hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die untere Bevölkerungsschicht. In der Musik spiegelte sich diese Spannung – besonders dort, wo die Instrumente nicht der Unterhaltung der Oberschicht dienten, sondern der Selbstermächtigung der „kleinen Leute“.

So wurde das Bandonion vielerorts ein Klangraum sozialer Erfahrung – nur nicht in Krefeld, dem Ursprungsort seines Namens.

7. Migration, Identität und Transformation – das Bandonion als Klang der Diaspora

Die ökonomische und politische Unterdrückung der 1840er- und 1850er-Jahre mündete in massiven Auswanderungswellen. Zwischen 1845 und 1914 verließen rund 7 Millionen Deutsche ihre Heimat – viele davon aus ökonomischer Not, andere aus politischer Überzeugung oder religiöser Verfolgung. Mit ihnen reisten auch ihre Instrumente – Concertinas und Bandonions –, die in den USA, Kanada, Brasilien, Südafrika und besonders Argentinien auf neue kulturelle Umwelten trafen. Dort verschmolzen sie mit lokalen Musikstilen, etwa im Tango, der ohne das Bandonion unvorstellbar wäre. Diese Migration bedeutete aber nicht automatisch sozialen Aufstieg. Viele Auswanderer lebten in prekären Verhältnissen. Doch Musik – besonders die transportable, emotional aufgeladene Klangerfahrung des Bandonions – wurde zur Brücke zwischen Herkunft und Hoffnung.

8. Schlussbetrachtung

Das Bandonion ist mehr als ein Instrument. Es ist ein historisches Zeugnis für die ökonomischen Umbrüche, sozialen Kämpfe und kulturellen Hoffnungen des 19. Jahrhunderts. Sein Weg von den ausgebeuteten Werkstätten Sachsens über die Vertriebssysteme kapitalstarker Händler wie Heinrich Band bis in die Auswandererschiffe nach Übersee erzählt von einer Zeit großer Umbrüche.

Dabei offenbart sich auch die Ambivalenz: Als Instrument der Ausbeutung produziert, wurde es doch zum Instrument der Hoffnung – ein Sinnbild für all jene, die Musik machten, obwohl sie kaum etwas besaßen – außer ihrer Geschichte.

Literaturverzeichnis

Bade, Klaus J.: Europa in Bewegung. Migration vom späten 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. München: Beck, 1983.

Bilek, Gert: Bandonion und Tango. Wien: Verlag Der Apfel, 2004.

Collier, Simon: The Life, Music, and Times of Carlos Gardel. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1995.

Heine, Heinrich: Die schlesischen Weber. In: Zeitgedichte, 1844.

Krüger, Janine: H. Band. Bandoneon – Die Reise eines Instrumentes. Aus dem niederrheinischen Krefeld in die Welt. Essen: Klartext Verlag, 2000.

Schmidt, Andreas: Klingende Identitäten – Musikinstrumente im Spannungsfeld von Handwerk, Kapital und Nation im 19. Jahrhundert. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2012.

Schroll, Karl-Georg: Bandonionvereine. Wiesbaden: Blattfuchsverlag, 2023.

Wiegand, Dieter: Industrialisierung und soziale Frage in Sachsen. Dresden: Universitätsverlag, 1997.

8. Tacheles – gegeigte Meinung

Bandonion – Die adaptierte Concertina zwischen sächsischer Handwerkskunst und rheinischer Namenspolitik

Das Bandonion, ist fester Bestandteil der Tangomusik und heute Symbol für musikalische Leidenschaft, wird in Krefeld als lokale Erfindung gefeiert. Mit Aussagen wie „Es kommt tatsächlich von hier“ suggerieren offizielle Vertreter der Stadt – darunter auch der Bürgermeister – eine historische Urheberschaft Heinrich Bands. Dieser Mythos, von Medien oft unkritisch wiederholt, stützt sich auf die starke lokale Rezeption und kulturelle Identifikation mit dem Instrument. Doch wie verhält es sich tatsächlich mit der Entwicklung des Bandonions? War Heinrich Band mehr als ein geschickter Vermarkter?

Die historische Quellenlage zeichnet ein anderes Bild: Das Bandonion ist im Kern eine Weiterentwicklung der deutschen Concertina, deren Ursprung unzweifelhaft im sächsischen Musikinstrumentenbau zu verorten ist. Bereits in den 1830er-Jahren entwickelte Carl Friedrich Uhlig, später sein Stiefsohn Christian Friedrich Reichel (Stiefsohn Uhligs) und Carl Friedrich Zimmermann in Orten wie Chemnitz, Carlsfeld und Waldheim die mechanischen und tonalen Grundlagen, die dem Bandonion zugrunde liegen. Diese Konstruktionen wurden kontinuierlich verfeinert, insbesondere in Bezug auf Tonumfang, Tastaturanordnung und Klangfarbe.

Heinrich Band, ein Krefelder Musikverleger und -händler, erkannte Mitte des 19. Jahrhunderts das Potenzial dieser Instrumente für den bürgerlichen Musikmarkt im Westen Deutschlands. Er bestellte Instrumente bei sächsischen Manufakturen, versah sie mit seinem Namen und veröffentlichte eine „Practische Schule für das Bandonion“. In dieser Schrift findet sich die bemerkenswerte Passage, dass „alle vom Verfasser herrührenden Instrumente“ den Namen Band trügen, um sich gegen Nachahmungen abzugrenzen – obwohl keine konstruktive Eigenleistung belegbar ist. Auch ein Patenteintrag für einen eigenen Tastaturentwurf fehlt gänzlich. Vielmehr existiert lediglich eine Wortmarke unter dem Titel „Patent-Bandonion“ in England.

Heinrich Band, ein Krefelder Musikverleger und -händler, erkannte Mitte des 19. Jahrhunderts das Potenzial dieser Instrumente für den bürgerlichen Musikmarkt im Westen Deutschlands. Er bestellte Instrumente bei sächsischen Manufakturen, versah sie mit seinem Namen und veröffentlichte eine „Practische Schule für das Bandonion“. In dieser Schrift findet sich die bemerkenswerte Passage, dass „alle vom Verfasser herrührenden Instrumente“ den Namen Band trügen, um sich gegen Nachahmungen abzugrenzen – obwohl keine konstruktive Eigenleistung belegbar ist. Auch ein Patenteintrag für einen eigenen Tastaturentwurf fehlt gänzlich. Vielmehr existiert lediglich eine Wortmarke unter dem Titel „Patent-Bandonion“ in England.

Warum aber ließen sich die sächsischen Instrumentenbauer diese Aneignung gefallen? Die Antwort liegt in einem Geflecht aus historischen Rahmenbedingungen:

Erstens war das Patentrecht in Deutschland vor 1877 nicht einheitlich geregelt. Es existierten keine durchsetzbaren Schutzmechanismen für geringfügige technische Erweiterungen wie modifizierte Tastaturlayouts. Selbst wenn ein solcher Entwurf von Band existiert hätte, wäre dieser kaum patentfähig gewesen.

Zweitens agierten die sächsischen Handwerksbetriebe aus wirtschaftlicher Notwendigkeit als Zulieferer. Sie waren auf große Händler wie Band angewiesen, um ihre Produkte zu verkaufen. Eine Konfrontation mit einem wichtigen Abnehmer war riskant und konnte existenzbedrohend sein.

Drittens fehlte es den ostdeutschen Instrumentenmachern an medialer Reichweite. Während Band sich öffentlichkeitswirksam inszenierte, Publikationen verfasste und einen Markennamen etablierte, agierten Reichel und Zimmermann als stille Meister ihres Fachs.

Viertens spiegeln sich in dieser Geschichte auch politische und gesellschaftliche Asymmetrien der Zeit wider. Nach der gescheiterten Revolution von 1848 dominierte wirtschaftlich der Westen, während das „deutsche Hinterland“ mit Arbeitskraft und technischen Produkten versorgte. Der kulturelle Mehrwert wurde jedoch häufig andernorts beansprucht.

Heute lässt sich mit Quellen, Katalogen und Instrumentenanalysen rekonstruieren, dass nahezu alle Merkmale der frühen Bandonions bereits in den Werkstätten Sachsens entstanden. Die Krefelder Leistung lag in der Verbreitung, Namensgebung und Systematisierung für den westdeutschen Markt. Diese Leistungen sollten nicht geschmälert, aber auch nicht mit technischer Erfindungskraft verwechselt werden. Der Name Heinrich Band wird bleiben – als Synonym für ein Instrument, das die Welt verzaubert. Doch die handwerkliche Pionierarbeit, die den Klang des Bandonions möglich machte, stammt aus dem Erzgebirge. Das Bandonion ist keine Krefelder Erfindung, sondern eine sächsische Adaption, die im Rheinland einen neuen Namen, aber keinen neuen Ursprung erhielt.

9. Webseiteninhalte

weiterführende Verlinkung innerhalb und außerhalb dieser Seite

– Sachsen –

Ursprung des Bandoneóns

In dieser Rubrik werden aktuelle und beständige Aktivitäten rund um das Instrument seinen sächsischen Herstellern, Musikern und die mediale Begleitung in der örtlichen Presse veröffentlicht.

{ Sachsen aktuell }

– Artikel –

Carla Algeri Heritage Museum

Maia – Portugal

Frauen für ein Museum

von Juan Carlos Tellechea, lunes, 5 de julio de 2021

veröffentlicht auf:

https://www.mundoclasico.com/articulo/35180/Museo-Patrimonial-Carla-Algeri-Mujeres-para-un-Museo

Artikel in deutsch.pdf

| Carla Algeri Heritage Museum |

2021

10. Text und Webseitenverantwortlicher Heiko Guter

(Bandonionspieler und Konstrukteur)

Seit 1984 spiele ich „Einheitsbandonion“ II/II oktav (Exportmodell), lernte es damals, aus purem Übermut, autodidaktisch als musikalischer Laie. Durch die „alte Kernlage“ war es möglich, die geläufigen Lieder und Tanzmusiken der Neo-Folklore-Bewegung der untergehenden DDR zu spielen. Jahre später befasste ich mich mit dem Quintenzirkel, den Sept-, verminderten & Majorakkorden und kann diese nunmehr „nach 5.000 Übungsstunden“ einmal im Instrument durchspielen.

Was wusste ich damals von Heinrich Band? Nichts. Ach, der hat den Namen gegeben. Klar, steckt ja drin: Band – Onion.

1985 besuchte ich Gerhard Birnstock in seiner Crimmitschauer Werkstatt. So begann das Interesse an der Instrumentenhistorie. Es gab die ernsthafte Überlegung bei ihm in die Lehre zu gehen. Hatte dann aber schon das Gefühl der „brotlosen Kunst“ und studierte lieber weiter Maschinenbau.

Dann lernte ich Ende der Neunziger Jahre Herrn Oriwohl kennen. Dieser gewährte mir und einem Spielerkollegen in seiner Berliner Altbauwohnung eine „Audienz“. Oh, keine Möbel nur Instrumente und noch vor dem Guten-Tag-Sagen die Frage: „sagen Sie, spielen sie etwa dieses unsägliche wechseltönige Instrument? (ich) …äh, ja. (er) Warum tun sie das?“ Dann erhielt ich von ihm seine Publikation {„Das Bandonion – ein Beitrag zur Musikgeschichte}. Darin zu schmökern war mir eine große Freude und ich bemerkte, dass Heinrich Band gar nicht der Erfinder des Bandonion sein kann, weil dieser über keinerlei konstruktive Kenntnisse verfügte.

Erst als „neulich“ Krefeld laut töste „es kommt tatsächlich von hier“ war ich erstaunt von der Selbstbekrönung und Geschichtsbeugung. So begannen die hier publizierten Überlegungen, welche weder schlechte Laune noch Gram in sich tragen. Danke für den Anstoß, ich denke, jetzt wurde wesentlich mehr Recherche betrieben, als hätten die Krefelder stillgehalten.

Hiermit sollen diese als Diskussionsgrundlage, für einen milliardsten Teil der Menschheit dienen. Obwohl ich weiß, es wird den Weltenlauf nicht ändern und den heutigen Instrumentenbauern nicht viel nützen, junge Menschen für das Instrument KONZERTINA resp. BANDONION zu begeistern, so ist es doch wert, wieder Mal darüber gesprochen zu haben.

bei Fragen fragen…

herzlichste Kreuztongrüße ihr

Heinrich Konrad

Naunhof, Frühjahr 2021