Bandonion

(ab 1870 auch <Bandoneon>), bezeichnet eine namensadaptierte <Konzertina> mit mehr als 44 wechseltönigen Tasten. Die Töne sind im Zudruck und Aufzug an unterschiedlichen Positionen doppelt und zum Teil mehrfach vorhanden. Die absolute Tonzahl bestimmt daher die Instrumentenbezeichnung (z.B. 142 tönig), bezeichnet dabei nicht den Tonumfang.

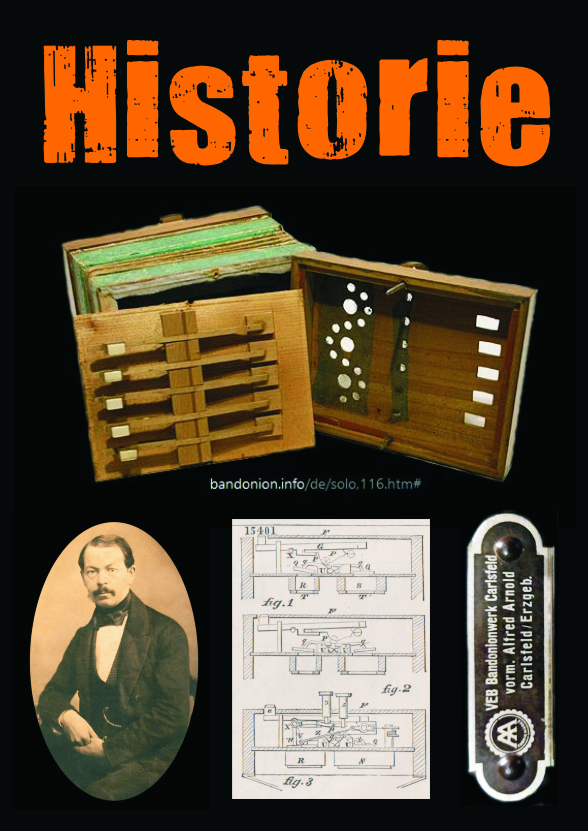

Jeglicher konstruktiver Ursprung des Bandonions liegt in der „German Concertina“. Die Ersterwähnung der ‚Deutschen Konzertina‘ erfolgte um 1834 durch C.F. Uhlig in Chemnitz/Sa. unter dem Namen [„Accordion neuer Art“]. Die hundertjährige Tastaturerweiterung über das Bandonion hinaus, ist ein Stufenwerk sächsischer Instrumentenbaumeister. Der Abschluss der grundlegenden konstruktiven Entwicklung des Instrumentes (Konzertina in der Klasse der Handzuginstrumente <Durchschlagsunterbrecher>) ist zeitlich auf die erste Hälfte des 19. Jhd. belegt. Ab etwa 1850 wurde die diatonisch wechseltönige zur chromatisch wechseltönigen Konzertina. Um die Jahrhundertwende 1900, sollten chromatisch gleichtönige Tonanlagen (Stark, Pegury, Kusserow, u.a.) die chaotische Tonanordnung ablösen, welche sich aber nicht durchsetzten.

Genannter Krefelder Instrumenten- & Musikalienhändler Band, setzte um 1857 auf die von ihm gehandelten ‚Concertinas resp. Accordions‘ die Eigenmarke ‚Bandonion‘ (Branding), welche als Balgklappenschild vom Hersteller anzubringen war. Die in Sachsen gefertigten Instrumente wurden mit „Heinrich Band“ (später Alfred Band) etikettiert und zudem als Eigenfabrikation mit „Bandonionfabrik Crefeld“ beworben.

<< Geschichtlicher Ablauf der Instrumentenentwicklung >>

[Heinrich Band] (* 4.4.1821 in Krefeld; † 2.12.1860) die Erfindung eines Instrumentes zuzumuten, ist, aufgrund seines konstruktiven Vermögens und seiner technologischen Möglichkeiten, irrelevant. Die Heinrich Band zugeschriebene Veranlassung bzw. Änderung der Tonanordnung in der „German Concertina“ ist nicht belegt.

Die Etikettierung und „Namens-Annexion“ der „CONCERTINA“ ist faktisch statuiert. Zeichnungen, Scribble, Prototypen, Patente, Produktions-Anweisungen bzw. Investitionsnachweise sind nicht auffindbar. Ausführungen die behaupten, H. Band hätte die Tastaturanlage der Deutschen Konzertina erweitert o.ä., sind mit keinem einzigen haltbaren Indiz belegt. Die unternehmerische Vorteilsnahme ist insofern bemerkenswert, als dass noch heutige Lexika und Veröffentlichungen (Print, Online, KI) Heinrich Band als Erfinder, „Konstrukteur“ und Vermarkter des Bandonions ausweisen.

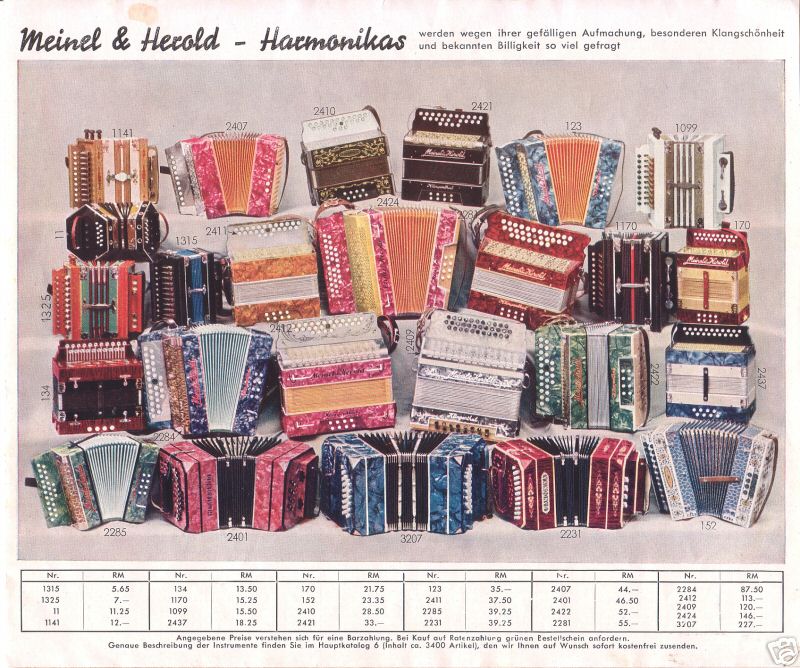

Aus kleinteiliger Hand- und Heimarbeit wurde es durch Arbeitsteilung und dem technologischen Fortschritt im Maschinenbau möglich, in den sächsischen Manufakturen im Anfang des letzten Jahrhunderts große Stückzahlen herzustellen. Der Vertrieb erfolgte durch eine Vielzahl von Händlern im gesamten deutschsprachigen Gebiet. Darüber hinaus bestanden schon um 1840 rege Exportbeziehungen nach England. 1846 wird in London ein [„Instruction Book Ten & Twenty Keys – German Concertinas“] gedruckt. Eine Artefakt welches nahelegt, dass der Name „CONCERTINA“ von den Engländern geprägt wurde.

Die historische Einordnung: Vom „Accordion“ zum „Bandonion“

Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts fungierte „Accordion“ als universeller Oberbegriff. Er bezog sich schlicht auf das „Accordieren“ – also das Erzeugen von Akkorden, sei es durch mechanische Kopplung oder durch das manuelles Greifen von mindestens drei Tasten (Grundton, Terz, Quinte). Die Etablierung des Namens „Bandonion“ vollzog sich im Ruhrgebiet vor diesem Hintergrund in drei Ebenen:

1. Wirtschaftliche Abhängigkeit

Um an den Verkaufserfolgen im Rheinland teilzuhaben, mussten sich die Instrumentenmacher den großen Händlern unterordnen. Da diese Händler – allen voran die Familie Band – die „neuen mehrreihigen Instrumente“ aus Sachsen unter dem Namen „Bandonion“ vermarkteten, übernahmen die abhängigen Fabrikanten diese Bezeichnung.

2. Strategische Marktabgrenzung

Eine namentliche Trennung war unumgänglich, da sich die verschiedenen Instrumentengattungen ab 1870 technisch auseinanderentwickelten. Das „Bandonion“ musste sich als eigenständige Bauform behaupten gegen:

Das klassische Akkordeon (das in dieser Zeit einen starken Wandel durchlief).

und die weiterhin populäre Concertina (weil immer noch mit logischem diatonischen Tastaturlayout).

3. Technologische Differenzierung

Während das ursprüngliche „Accordion“ sowohl Einzeltoninstrumente als auch gekoppelte Systeme umfasste, markierte der Name „Bandonion“ nun ein spezifisches Instrumentenprofil. Dies grenzte es deutlich von der neuen Schreibweise und Bauart des Akkordeons ab, das einen eigenständigen Entwicklungspfad einschlug.

Die Verbreitung der Concertina resp. Bandonion weltweit

Die sächsischen Produzenten erzielten schon vor der Bandschen „Namens-Adaption“ 1857 erstaunliche Exportquoten ins europäische Ausland und nach Übersee. Dem [Leistungsbericht der Industrie des Königreichs Sachsen des Zeitraumes 1855 bis 1864″] (Seiten 72-76) sind wöchentliche Absatzquoten von Harmonikas (darunter Concertinas), allein aus dem sächsischen Waldheim, von „bis zu hundert Dutzend“ (1200 Stk.), vorrangig nach England und deren Kolonien“ zu entnehmen.

Absätze ins Rheinland sind darin nicht benannt. Die Legende aus „Crefeld in die Welt hinaus“ muss als romantische Verklärung beschrieben werden. Heinrich Band und Tango in Beziehung zu setzen, ist ein Anchronismus und widerspricht jeglichen historischen Quellen. Die enormen Auswanderwellen im 19. Jahrhundert erzeugten die Diaspora der sächsischen Handzuginstrumente. Ein Stück Heimat reiste im Gepäck um die Welt, spielte in den Rocky Mountains, den Weiten der Pampas und Taiga die Lieder der Ausgebeuteten, die Haus und Hof aufgaben, um ihr Glück zu finden.

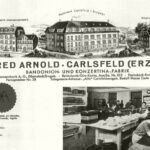

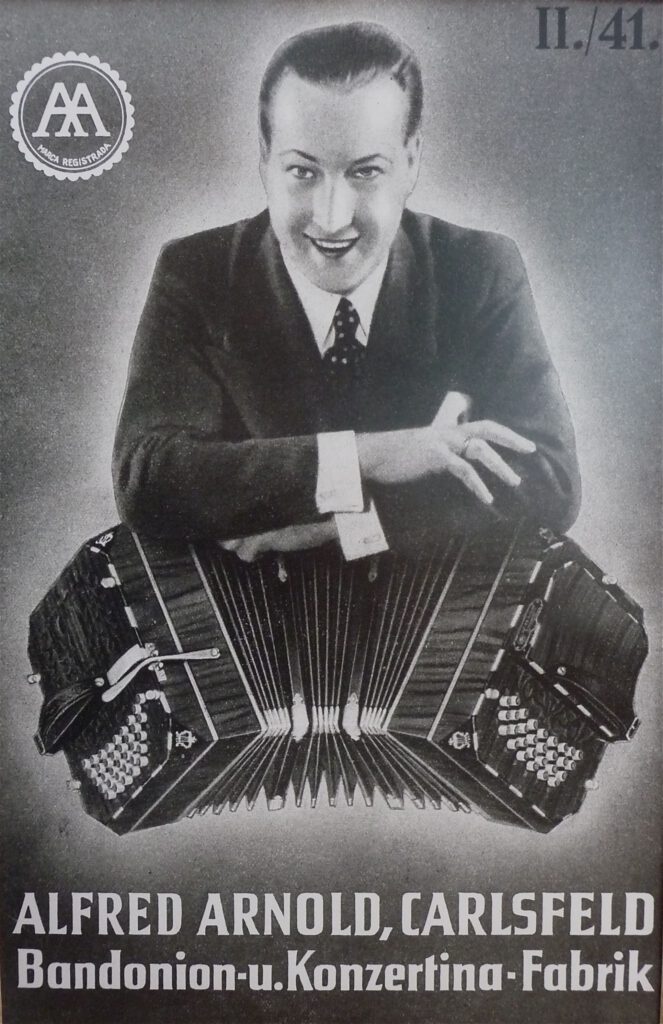

Doch den Höhepunkt der Exporterfolge nach Lateinamerika erreichen die „Arnoldschen“ Instrumente aus Carlsfed/Sa. zwischen 1910 bis 1939. Dort avancierte es zum <Bandoneón>, gab dem Tango seine Stimme und sicherte sich so sein „Überleben“.

Zukunft – Ausblick

Das einst schrammelige ‘Quetschkastl‘, hat als ‚Bandoneón‘ die sinfonischen Orchester als Soloinstrument erobert. Mehr und mehr sind es Solistinnen {Bandoneonistas} mit der ersten Stimme. Dabei beruft es sich nicht auf seine Tradition als Volksmusikinstrument, vielmehr ist es Kunstobjekt geworden. Und dies in mehrfacher Hinsicht, zum einen, die enorme Herausforderung an die Spieler aufgrund der undidaktischen [Tonanordnung] und zum anderen, an die {Instrumentenbauer und Restauratoren}, welche die spezifische Klangdisposition und Tonansprache aufrechterhalten müssen.

Inhaltsverzeichnis der Startseite

- Dann frag doch KI

- Evolution ist keine Erfindung

¿Qué pasa? ¿Estarás de acuerdo?

Tango & Diaspora

Die Bandonion-Vereinskultur (1874–1964)

Was bedeutet „Rheinische Tonlage“ und was ist ein „Einheitsbandonion“?

Das psychologische Paradoxon des Umlernens

Was ist aus dem Bandonion geworden?

- Webseitenübersicht

- über den Autor

1. Dann Frag doch KI

Selbst die „Echokammern“ der Künstlichen Intelligenzen (KI/AI) reflektieren das seit 150 Jahren andauernde Narrativ der „Erfindung“ durch Heinrich Band, revidieren sich aber umsomehr je nach Bereitstellung beweislastiger Indizien. Das Bandsche Erfinder-Narrativ ist ein typisches „Geschichts-Copy-Paste“ und bezeichnet die unkritische Wiederholung eines einmal etablierten historischen Narrativs, das nicht mehr anhand von Quellen, Chronologie und Rollenverteilung überprüft wird, sondern durch ständiges Abschreiben scheinbare Wahrheit erlangt.

Liebe Leser, probiere es selbst aus, kopiere diesen Text und befrag eine KI Deiner Wahl:

<copy start>

„Untersuche kritisch das gängige Narrativ „Heinrich Band erfand das Bandonion“.

Arbeite dabei strikt chronologisch und unterscheide ausdrücklich zwischen konstruktiver Innovation, Serienproduktion, Export, Ausstellungsteilnahme und Namensgebung.

Beantworte insbesondere folgende Punkte:

Welche technischen Merkmale definieren das frühe Bandonion, und wer ist nachweislich der Urheber dieser Merkmale?

Welche Rolle spielten sächsische Instrumentenmacher (z. B. Uhlig, Reichel, Zimmermann) bei Entwicklung, Bau und Export?

Welche Produktions- und Exportzahlen sind aus staatlichen Statistiken der 1850er/1860er Jahre belegt, und welche Regionen werden genannt?

Wer nahm an frühen Gewerbe- und Weltausstellungen teil, und mit welchen Instrumenten?

Ab wann ist Heinrich Band historisch fassbar, und in welcher Funktion (Hersteller, Händler, Werber)?

Wann und wo taucht der Name „Bandonion“ erstmals nachweislich auf, und in welchem Kontext?

- Existierte das Instrument als Bauform und Exportware bereits vor der Einführung des Namens „Bandonion“?

Ziehe daraus eine quellenbasierte Schlussfolgerung, ob Heinrich Band als Erfinder, Namensgeber oder Händler einzuordnen ist, und formuliere eine historisch präzise Neubeschreibung der Entstehung des Bandonions.“

<copy end>

Noch weitere Revisonvorschläge von KI sind hier einzusehen:

< < KI-Geschichtsrevionismus > >

2. Evolution ist keine Erfindung

Die musikwissenschaftliche Darstellung der Entwicklung von der Konzertina >zum> Bandonion vernachlässigt zentrale instrumentenbauliche Realitäten. Technisch, konstruktive und theoretisch komplexe Prozesse wie Oktaverweiterung (Registerausbau), einhergehende Korpusmodifikation und die „Eröffnung der vierten Reihe“ mit beweglichen winkelgerechten Tasten, welche für die gewünschte Erweiterung des Tonvorrates erforderlich war, finden keine Berücksichtigung. Die geschichtliche Darstellung des Bandonions, insbesondere in musikwissenschaftlichen Arbeiten wie dem zu empfehlenden Buch [„H. Band – Bandoneon“] von Dr. Janine Krüger, weist erhebliche Inkonsistenzen auf. Es fehlt an einem technischen Verständnis für die instrumentenbaulichen Voraussetzungen der Entwicklung von der Deutschen Concertina zum Bandonion. Besonders problematisch ist Krügers These, Heinrich Band habe einen „entscheidenden Tastaturentwurf“ geschaffen – eine Behauptung, die weder quellenmäßig belegt noch technisch nachvollziehbar ist und damit als spekulativ gelten muss. Eine Neubewertung unter Einbeziehung instrumententechnologischer Expertise ist dringend geboten.

Die Zuschreibung des Bandonions als vermeintliche Erfindung Heinrich Bands konnte sich um die Mitte des 19. Jahrhunderts weitgehend unangefochten etablieren. Maßgeblich hierfür war weniger eine überprüfbare Quellengrundlage als vielmehr die unkritische Reproduktion dieser Angabe in einschlägigen Lexika und Fachzeitschriften. In einem wissenschaftlichen Umfeld, das stark von der Autoritätslogik gedruckter Quellen geprägt war, genügte deren bloße Präsenz in renommierten Publikationen, um als vermeintlicher Beleg zu fungieren. Die faktische Abwesenheit systematischer Quellenkritik führte dazu, dass sich die Zuschreibung im gelehrten Diskurs jener Zeit weitgehend unhinterfragt verfestigte – ein Befund, der bemerkenswerterweise bis in die Gegenwart fortwirkt und auch in aktuellen Darstellungen vielfach unkritisch übernommen wird.

3. ¿Qué pasa? ¿Estarás de acuerdo?

In Argentinien ist man sehr bemüht, der Historie des „Santo Bandoneón“ auf den Grund zu gehen. Die Fakten tanzen mit den Mythen Tango. Deshalb fragen sie die Deutschen: „Was ist los, werdet Ihr Euch einig?“

<< Revision der musikwissenschaftlichen Deutungen >>

4. Tango & Diaspora

„Tango ohne Bandoneón zu spielen, ist wie ein Körper ohne Seele“.

Als instrumentaler Emigrant verlieh das Bandoneon in der “neuen Welt” dem Tango seinen typischen Klang und wurde erst dort zum “Bandoneón”. Die Entwicklung der Tonalität der Exportinstrumente fand dennoch in Sachsen statt. Dass sich das exotische Instrument wieder weltweiter Beliebtheit erfreut, liegt an der seit hundert Jahren anhaltenden stoischen Manier der Argentinier, konsequent einer bestimmten Klangdisposition den Vorzug zu geben. Warum das so ist erfahrt Ihr unter >> Pkt. 6 >>

Der Tango trägt eine stark emotional aufgeladene und zugleich eigenständige Geschichte in sich, deren Erzählung auf vielen argentinischen Originalwebseiten noch immer dem Bandschen Narrativ folgt. Diese fortgeschriebene Mythologie überlagert häufig die historischen Quellen und erschwert den Zugang zu einer nüchternen, quellenbasierten Rekonstruktion der tatsächlichen Entstehungszusammenhänge. Jenseits der überlieferten Erzählmuster zu einer differenzierten Geschichtsinterpretation zu gelangen, erweist sich daher als bemerkenswert anspruchsvoll.

Von Sydney, Taipeh, Seoul, Tokio, Peking nach Eurasisch Russland, Finnland, dem Baltikum, Polen, Schweden, Norwegen, Dänemark, Belgien, Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, über Portugal mit großem Sprung nach Nordamerika, bis zu guter Letzt der heutigen Heimat des Instrumentes am Rio de la Plata, spielt das Bandoneón TANGO. Verfolgt diesen Weg mit den Bandoneón-Spielerinnen auf der ganzen Welt >> {Bandoneonistas}. Zu bemerken gilt, dass die Spieler und Spielerinnen weltweit größtenteils auf Bandoneón-Re-Importen aus Argentinien musizieren. Was die Argentinier veranlasste einen Exportstopp zu verhängen, um den „Ausverkaufs“ ihres Nationalinstrumentes abzuwenden.

Von Sydney, Taipeh, Seoul, Tokio, Peking nach Eurasisch Russland, Finnland, dem Baltikum, Polen, Schweden, Norwegen, Dänemark, Belgien, Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, über Portugal mit großem Sprung nach Nordamerika, bis zu guter Letzt der heutigen Heimat des Instrumentes am Rio de la Plata, spielt das Bandoneón TANGO. Verfolgt diesen Weg mit den Bandoneón-Spielerinnen auf der ganzen Welt >> {Bandoneonistas}. Zu bemerken gilt, dass die Spieler und Spielerinnen weltweit größtenteils auf Bandoneón-Re-Importen aus Argentinien musizieren. Was die Argentinier veranlasste einen Exportstopp zu verhängen, um den „Ausverkaufs“ ihres Nationalinstrumentes abzuwenden.

<<mehr zum Tango & Bandoneón hier>>

5. Die Bandonion-Vereinskultur (1874–1964)

Von der proletarischen Pionierphase zur staatlichen Instrumentalisierung

Diese Analyse dokumentiert die Entwicklung des Bandonions als das maßgebliche Identitätsinstrument der deutschen Arbeiterschaft. Fernab von bürgerlichen Ursprungslegenden zeigt sich eine Geschichte von kollektiver Selbstorganisation, technischem Pragmatismus und politischem Schicksal.

Der sächsische Motor (ab 1874): Die tatsächliche Geburtsstunde der Bandonionbewegung markiert die Gründung des ersten Fachvereins in Chemnitz im Jahr 1874. Während andere Regionen noch keine organisierte Struktur aufwiesen, entwickelte sich Sachsen zum logistischen und kulturellen Zentrum. Mit der „Bandonion-Hauptstadt“ Leipzig und ihren über 60 Vereinen in den 1920er Jahren wurde hier die Blaupause für eine bundesweite Vereinsdynamik geschaffen.

Kollektive Spielpraxis und Notation: Der Erfolg der Vereine basierte auf der Abkehr von klassischen Noten. Die von Uhlig eingeführte und in Sachsen sowie im Ruhrgebiet perfektionierte Griffschrift („Wäscheleinen-Notation“) ermöglichte es Industriearbeitern, ohne akademische Vorbildung komplexe Orchesterliteratur zu erarbeiten.

Das Bandsche Dilemma: Während die Vereine in Sachsen auf Standardisierung (Einheitsbandonion) drängten, manifestierte sich z.B. im Ruhrgebiet und Lateinamerika die „Rheinische Tonlage“ als unumstößlicher Standard. Dieser „Lerneffekt“ – das unbedingte Festhalten an einem einmal erlernten System – prägte die Vereinslandschaft über Generationen und zwang die sächsische Industrie zur Produktion inkompatibler Parallelsysteme. In den deutschen Vereinen wurde trotz verschiedenster Tastaturlayouts zusammen gespielt. Bemerkenswert ist: es wurde vorzugsweise in der diatonischen „Uhligschen Tastaturanlage“ der Konzertina von 1850 gespielt. Und wer einmal seine „Routen“ auf dem Instrument gefunden hat, wollte nicht wieder umlernen oder gar die „neuen“ Gleichtönigen erlernen. Bands Inkompetenz, von Anfang an ein didaktisches System zu präferieren, ist eine der massgeblichen Ursachen für den Niedergang des Instrumentes.

Zerschlagung und Gleichschaltung (1933–1945): Anhand von Originalquellen wie der Zeitschrift „Gut Ton“ wird der Bruch von 1933 sichtbar. Die autonome Vereinsstruktur wurde durch die Reichsmusikkammer zerschlagen. Die einstigen sozialen Ankerpunkte der Arbeiterkultur wurden zu Instrumenten der staatlichen „Volksmusikpflege“ und Truppenbetreuung umfunktioniert, was den ursprünglichen Charakter der Bewegung nachhaltig zerstörte.

Niedergang und Erbe: Der Aderlass durch den Zweiten Weltkrieg und die Verdrängung durch das leichter zu erlernende Akkordeon führten nach 1945 zu einem kontinuierlichen Schrumpfen der Vereine. Mit dem Ende der industriellen Fertigung in Sachsen im Jahr 1964 erlosch das organisatorische Rückgrat einer Bewegung, die fast ein Jahrhundert lang den Ton in den Hinterhöfen und Zechenhaussiedlungen angegeben hatte.

Die Bandonionvereins-Kultur war eine Schöpfung der sächsischen und ruhrdeutschen Arbeiterschaft. Ihre Geschichte ist die Chronik eines sozialen Aufstiegs durch Musik, der letztlich an den politischen Umbrüchen des 20. Jahrhunderts und dem Verlust seiner industriellen Basis scheiterte.

<< mehr zur Vereinskultur in Deutschland >>

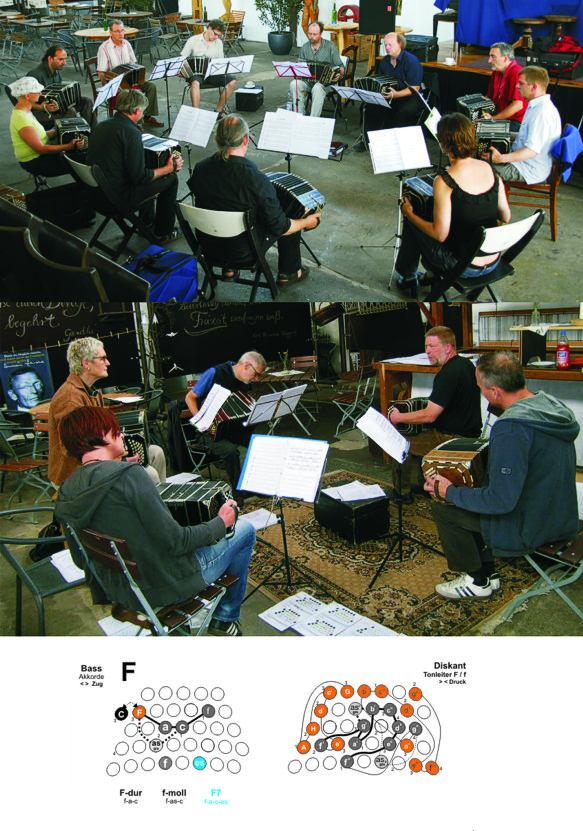

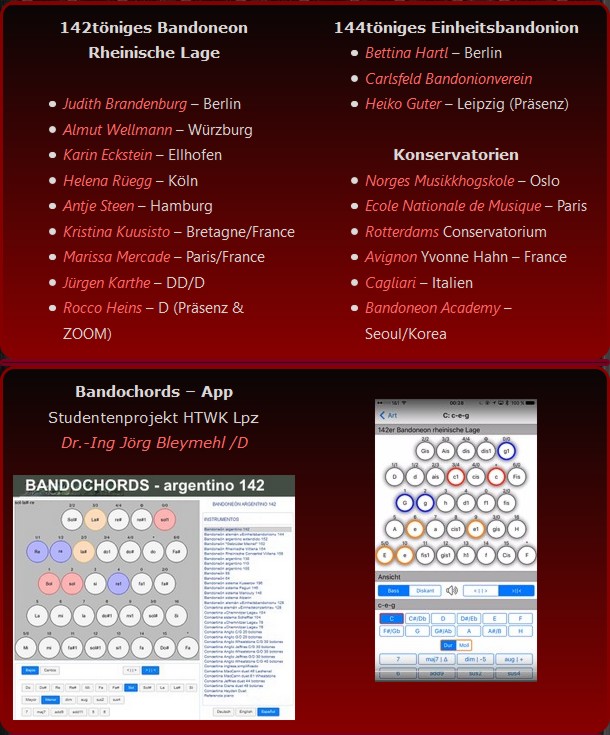

6. Was bedeutet „Rheinische Tonlage“ und was ist ein „Einheitsbandonion“?

Sächsischer Pragmatismus vs. System-Chaos

Die Wesensmerkmale des 142tönigen II/II chörigen Rheinischen Export-Bandoneons:

- ) der 2chörig oktavierte Ton im Diskant und Bass (vorwiegend Stimmplatten aus Zink)

- ) schwebefreie Stimmung

- ) Töne werden durch – zum Teil extreme – Balgführung moduliert, nuanciert, phrasiert

- ) metallische Hebellagerung

Für beide Instrumententypen gilt:

- ) Mensur lässt große Tonsprünge zu

- ) Kontrapunktische Spielweise möglich

- ) chromatische Harmonik/ Akkorde/ Polychorde

- ) Bassläufe durch Einzeltöne möglich

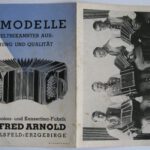

Besonders „heilig“ sind die Arnoldschen Instrumente aus Carlsfeld im Erzgebirge. Sowohl „ELA“ als auch „AA“ (Doble A) sind in ihren Exportausführungen sowohl konstruktiv als auch klanglich, von den in Deutschland verkauften und damals beliebten 144tönigen III/II chörigen „Einheitsbandonions“ zu unterscheiden. Im direkten Klangvergleich wird der Unterschied hörbar. Die „Exportmodelle“ der 1920/30 Jahre sind sowohl baulich (z.B. die Hebellager) als auch in der Intonation den „hiergeblieben“ deutlich überlegen.

Die kulturhistorische Analyse der Tastatursysteme offenbart ein tiefes Dilemma zwischen sächsischer Innovation und der Starrheit der Nutzer. Während sächsische Instrumentenbauer und Theoretiker versuchten, das Wildwuchssystem der fast 100 verschiedenen Tastaturbelegungen zu ordnen – etwa durch das logisch strukturierte „Chromatiphon“ (inspiriert durch Zademack, Berlin), zwang der Markt sie zu einem Kompromiss sämtliche Spielsysteme und allen voran die Rheinische Tonlage in ihrer Diversität zu produzieren.

Der „Rheinische“ Sonderweg

Um die zahlungskräftige Kundschaft im Rheinland und dem aufstrebenden Ruhrgebiet zu bedienen, fertigten sächsische Instrumentenbauer „extra“ die sogenannte „Rheinische Tonlage“. Dieser Begriff markiert keinen technologischen Fortschritt, sondern eine kapitulationsähnliche Anpassung an die Spielpraxis des Westens.

Pörschmanns Rolle bei der Systemfrage 1924

Als Sohn eines Leipziger Musikinstrumentenhändlers war er nicht nur ein virtuoser Spieler, der das Bandonion bis in das Leipziger Gewandhaus brachte, sondern auch ein strategischer Kopf der Reform-Bewegung.

Der Standardisierungswille: Pörschmann erkannte, dass die Zersplitterung in unzählige Tastaturbelegungen (wie die „Rheinische Lage“) die Professionalisierung des Instruments verhinderte. Gemeinsam mit dem Deutschen Konzertina- und Bandonion-Bund (DKBB) forcierte er ab 1924 das 144-tönige System und nannte es „Einheitsbandonion“.

Die pädagogische Basis: Er verfasste die maßgeblichen {Schulen für das Einheitsbandonion}. Sein Ziel war es, ein System zu schaffen, das chromatisch logischer war und den Übergang zur klassischen Literatur erleichterte.

Widerstand der „Praktiker“: Dass sich sein System im Ruhrgebiet und in Argentinien nicht durchsetzte, lag an der von dir beschriebenen Beharrlichkeit der Spieler. Pörschmanns Ansatz war „akademisch“ und zukunftsorientiert, stieß aber auf die harte Realität der Amateure, die ihre über Jahrzehnte mühsam erlernten Griffe (die 142-tönige „Rheinische“) nicht opfern wollten.

Pörschmann und die „Gut Ton“-Zeitschriften des DKBB

In den Gut-Ton-Zeitschriften wird Pörschmann immer wieder als Referenz genannt. Er war das Bindeglied zwischen der sächsischen Instrumentenbau-Industrie (insbesondere Alfred Arnold) und der künstlerischen Praxis. Wenn Arnold in der Gut Ton 12/1933 die „Lösung der Jugendfrage“ bewirbt, dann basierte dieses Selbstbewusstsein auch auf der didaktischen Vorarbeit von Pörschmann.

7. Das psychologische Paradoxon des „Umlernens“

Dieses Phänomen beruht auf einem fundamentalen Lerneffekt: Wer sich einmal das „chaotische“ System eines Bandonions (egal welcher Bauart bzw. Tastaturanordnung) mühsam angeeignet hat, verweigert aus ökonomischen und kognitiven Gründen jedes Umlernen.

Wiederholung in Lateinamerika: Dieses Muster wiederholte sich ca. 20 Jahre später in Argentinien. Auch dort zementierten die Spieler das einmal gelernte System, was jede Standardisierung im Keim erstickte.

Das jahrzehntelange Dilemma: In den Vereinszeitschriften der Bandonionbewegung wurde die „Systemfrage“ zum Dauerthema. Die Debatte, welches System das „bessere“ sei, füllte über Generationen die Spalten, während die sächsischen Hersteller (Uhlig, Reichel, Arnold) gezwungen waren, für jede Region und jeden Exportmarkt eigene, inkompatible Varianten zu bauen.

Die „Rheinische Tonlage“ ist das Kind einer ökonomischen Abhängigkeit. Die sächsischen Pioniere besaßen zwar die technologische und intellektuelle Kapazität zur Standardisierung (siehe Stark/Pegury/Kusserow), waren aber aufgrund der Marktmacht der westdeutschen (und später südamerikanischen) Abnehmer gezwungen, das Chaos, welches durch die Namenannexion und Vermarktungstrategien der Bandschen Dynastie angerichtet wurde, zu konservieren, statt es zu ordnen.

8. Was ist aus dem Bandonion geworden?

Mit wenigen Ausnahmen wird das ‚Bandonion‘ noch außerhalb des Tangos gespielt. Die ganz große Herausforderung liegt in Bachschen Fugen und andere Klassik im Kontrapunkt zu spielen. Dafür sind die späteren gleichtönigen Bandonion-Systeme [Kusserow], [Pégury], [Manoury] u.a. wesentlich besser geeignet, fanden aber keine große Verbreitung. In Berlin gibt es noch um [Bernd Machus] ein kleines Ensemble, welches Chanson, Jazz & Tango auf den „Gleichtönigen“ spielt.

Für folkloristische Musik z.B. in Kaunas (Litauen) oder in Pomerode (Brasilien) und im Chamamé (Argentinien) ist der spielerische Anspruch nicht allzu hoch und kann noch Freude bereiten.

Auf der [Webseite Ostfolk] gibt es eine Recherchearbeit über die Folkszene der DDR in der die Deutsche Konzertina und das Einheitsbandonion als seltene Instrumente die Renaissance der Folksmusik begleiteten.

Auf der [Webseite Ostfolk] gibt es eine Recherchearbeit über die Folkszene der DDR in der die Deutsche Konzertina und das Einheitsbandonion als seltene Instrumente die Renaissance der Folksmusik begleiteten.

In Deutschland gibt es nur noch eine Handvoll Spieler, welche das Bandonion für Liedbegleitung gebrauchen. Lieder von [Stephan Krawczyk], Klezmer von [Andreas Rohde] (Kusserow), Brachialromantik von [Jürgen B. Wolff] (Konzertina), Querbeetfolkpop von Frank Deutscher (142). Dann gibt es noch eine ganze Reihe Folk- & Tanzmusiker, ein paar dutzend Vereinsmusiker in Essen, Dresden, Halle, Coburg und nicht zu vergessen die Erzgebirgsfolkloristen, denn von dort kommt es schließlich her:

Frisch aufgespielt – Glück auf

9. Webseiteninhalt - Seitenübersicht

zum Teil externe Links

– Sachsen –

Ursprung des Bandoneóns

In dieser Rubrik werden aktuelle und beständige Aktivitäten rund um das Instrument seinen sächsischen Herstellern, Musikern und die mediale Begleitung in der örtlichen Presse veröffentlicht.

{ Sachsen aktuell }

– Artikel –

Carla Algeri Heritage Museum

Maia – Portugal

Frauen für ein Museum

von Juan Carlos Tellechea, lunes, 5 de julio de 2021

veröffentlicht auf:

https://www.mundoclasico.com/articulo/35180/Museo-Patrimonial-Carla-Algeri-Mujeres-para-un-Museo

Artikel in deutsch.pdf

| Carla Algeri Heritage Museum |

10. Text und Webseitenverantwortlicher

Heiko Guter (Bandonionspieler und Konstrukteur)

Seit 1984 spiele ich „Einheitsbandonion“ II/II oktav (Exportmodell), lernte es damals, aus purem Übermut, autodidaktisch als musikalischer Laie. Durch die „alte Kernlage“ war es möglich, die geläufigen Lieder und Tanzmusiken der Neo-Folklore-Bewegung der untergehenden DDR zu spielen. Jahre später befasste ich mich mit dem Quintenzirkel, den Sept-, verminderten & Majorakkorden und kann diese nunmehr „nach 5.000 Übungsstunden“ einmal im Instrument durchspielen.

Was wusste ich damals von Heinrich Band? Nichts. Ach, der hat den Namen gegeben. Klar, steckt ja drin: Band – Onion.

1985 besuchte ich Gerhard Birnstock in seiner Crimmitschauer Werkstatt. So begann das Interesse an der Instrumentenhistorie. Es gab die ernsthafte Überlegung bei ihm in die Lehre zu gehen. Hatte dann aber schon das Gefühl der „brotlosen Kunst“ und studierte lieber weiter Maschinenbau.

Dann lernte ich Ende der Neunziger Jahre Herrn Oriwohl kennen. Dieser gewährte mir und einem Spielerkollegen in seiner Berliner Altbauwohnung eine „Audienz“. Oh, keine Möbel nur Instrumente und noch vor dem Guten-Tag-Sagen die Frage: „sagen Sie, spielen sie etwa dieses unsägliche wechseltönige Instrument? (ich) …äh, ja. (er) Warum tun sie das?“ Dann erhielt ich von ihm seine Publikation {„Das Bandonion – ein Beitrag zur Musikgeschichte}. Darin zu schmökern war mir eine große Freude und ich bemerkte, dass Heinrich Band gar nicht der Erfinder des Bandonion sein kann, weil dieser über keinerlei konstruktive Kenntnisse verfügte.

Erst als „neulich“ Krefeld laut töste „es kommt tatsächlich von hier“ war ich erstaunt von der Selbstbekrönung und Geschichtsbeugung. So begannen die hier publizierten Überlegungen, welche weder schlechte Laune noch Gram in sich tragen. Danke für den Anstoß, ich denke, jetzt wurde wesentlich mehr Recherche betrieben, als hätten die Krefelder stillgehalten.

Hiermit sollen diese als Diskussionsgrundlage, für einen milliardsten Teil der Menschheit dienen. Obwohl ich weiß, es wird den Weltenlauf nicht ändern und den heutigen Instrumentenbauern nicht viel nützen, junge Menschen für das Instrument KONZERTINA resp. BANDONION zu begeistern, so ist es doch wert, wieder Mal darüber gesprochen zu haben.

bei Fragen fragen…

herzlichste Kreuztongrüße ihr

Heinrich Konrad

Naunhof, Frühjahr 2021